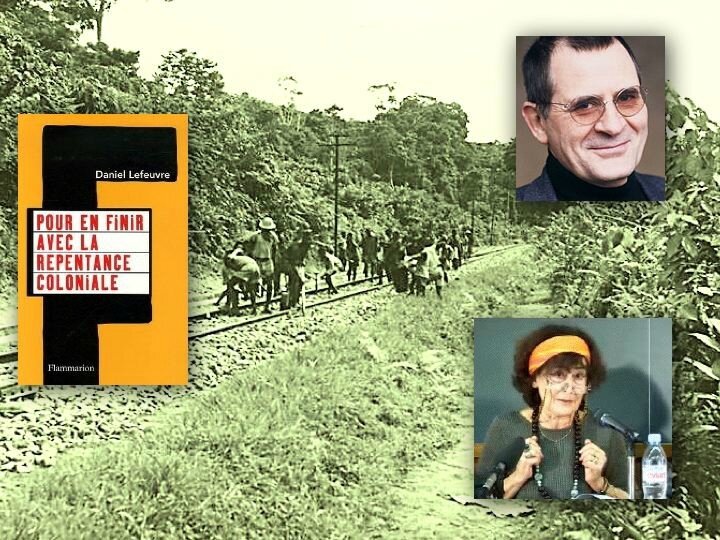

Daniel Lefeuvre, Paris, 2008

Daniel Lefeuvre,

11 août 1951 - 4 novembre 2013

Guy PERVILLÉ

Daniel Lefeuvre nous a quitté le 4 novembre dernier, à l’âge de 62 ans, par suite d’une grave maladie dont il avait informé ses amis il y a plus de trois ans, le 24 mai 2010, et dont plusieurs traitements successivement essayés n’ont pas pu venir à bout. Pendant plus de trois ans, à part quelques éclipses momentanées, il nous a fait croire qu’il se portait aussi bien que possible et il continuait à vouloir se projeter dans l’avenir. Maintenant qu’il a cessé d’être des nôtres, le moment est venu de nous interroger sur ce que nous avons su de lui et ce qu’il nous a apporté.

Résumer sa carrière par une notice biographique est relativement simple, à condition d’être bien informé par ceux qui l’ont connu mieux que moi. Son camarade et ami de longue date, Michel Renard, m’a fourni le texte de l’émouvant exposé qu’il a lu le 12 novembre dernier devant une nombreuse assistance réunie pour lui rendre un dernier hommage à l’Hôpital Lariboisière.

Né dans une famille ouvrière très modeste dans la banlieue parisienne, orphelin de père, Daniel Lefeuvre fut très jeune un militant convaincu des Jeunesses communistes, puis de l’Union des étudiants communistes, et il participa au groupe «Union dans les luttes» qui militait pour l’union de la gauche au début des années 1980. Très engagé dans la vie syndicale et dans celle de l’Université de Paris VIII où il étudiait l’histoire, initié à l’histoire économique par Jean Bouvier, il mit du temps à s’investir totalement dans une thèse de doctorat dirigée par Jacques Marseille, et portant sur l’industrialisation de l’Algérie de 1930 à 1962, qu’il soutint en 1994.

Devenu, la même année, maître de conférences à l’Université de Paris-VIII-Saint-Denis, il passa son habilitation à diriger des recherches (HDR) à la Sorbonne le 18 décembre 2001, devant un jury composé des professeurs Jacques Marseille, Daniel Rivet, Jacques Frémeaux, Marc Michel, Michel Margairaz et Benjamin Stora - auquel il succéda en tant que professeur en 2002.

En même temps, il devint secrétaire général de la Société et de la Revue française d’histoire d’outre-mer durant plusieurs années ; à ce poste, il inaugura la nouvelle formule de la revue, qui de trimestrielle devint semestrielle à partir du premier semestre 1999, et il réalisa la publication immédiate et simultanée des actes du grand colloque en l’honneur de Charles-Robert Ageron réuni à la Sorbonne du 23 au 25 novembre 2000, sous le titre La guerre d’Algérie au miroir des décolonisations françaises [i].

Peu à peu j’ai appris à connaître ce nouveau collègue sympathique et dynamique, qui s’était présenté à moi un jour que nous travaillions l’un et l’autre à la Bibliothèque nationale pour préparer nos communications à un même colloque. Mais à vrai dire son nom ne m’était pas inconnu, et il vaut la peine de raconter pourquoi.

En effet, alors que j’avais publié un premier article sur la guerre d’Algérie dans la revue L’Histoire en mars 1983, j’avais eu à répondre dans le numéro de mai à trois lettres de lecteurs, parmi lesquelles deux venaient d’intellectuels anticolonialistes, dont l’un s’appelait Daniel Lefeuvre. Il me paraît intéressant de reproduire aujourd’hui ce texte vieux de trente ans, auquel j’avais répondu de mon mieux :

«Les responsabilités de la France» [ii] (1983)

«Guy Pervillé s’efforce de d’établir le nombre de morts de la guerre d’Algérie. En s’appuyant sur les analyses d’André Prenant, il propose une fourchette entre 300.000 et 400.000 victimes. Reste à répartir les cadavres. G. Pervillé conteste les versions officielles des deux parties et pense qu’un certain équilibre s’est réalisé dans les pertes infligées au peuple algérien par les deux camps.

L’image que donne G. Pervillé de la guerre d’Algérie est donc celle d’une guerre où s’affronteraient deux ennemis : l’armée française et le FLN. Tous les deux étrangers au peuple algérien cantonné au rôle de victime des exactions de l’une et de l’autre. Derrière la froideur d’une analyse comptable, cette thèse habille de neuf la vieille propagande des tenants de "l’Algérie française", pour qui le FLN se réduisait à une poignée de fanatiques dirigée de Moscou ou du Caire et dont les relations avec le peuple algérien étaient basées uniquement sur la terreur. Et de cette hypothèse découle une affirmation attendue : "Quel que soit le bilan définitif, ces observations contraires au mythe du soulèvement national unanime suggèrent qu’une guerre civile entre Algériens accompagna la guerre franco-algérienne".

Cette deuxième "découverte" est surprenante de la part d’un historien, puisque toutes les guerres de libération nationale ont toujours revêtu ce double caractère, et que cela tient aux conditions mêmes de la domination coloniale qui, pour s’imposer et se maintenir, a dû s’appuyer sur une partie des populations indigènes, couches privilégiées et supplétifs engagés dans les force armées et de police. Que les caractéristiques propres au mouvement national algérien, mouvement messianique, essentiellement à base rurale à parti de 1956, organisé comme Armée-État, aient aggravé ce que Pervillé appelle des "règlements de compte", nul n’en disconviendra.

Mais l’essentiel est escamoté par l’article : de 1954 à 1962 l’Algérie fut le théâtre d’une guerre de libération nationale à laquelle la plus grande part du peuple algérien donna son adhésion, comme le prouvent les ralliements successifs au FLN en 1955 et 1956 (de l’UDMA, des Oulémas, du PCA) ainsi que les manifestations de masse que le Front fut capable d’organiser tant à Paris qu’à Alger. Le peuple algérien en faut pas seulement spectateur et victime de la guerre, il en fut aussi, à des degrés divers, acteur. L’analyse qui nous est proposée, en renvoyant dos-à-dos les adversaires, aboutit en fin de compte à masquer les responsabilités de la France dans le bilan très lourd de la guerre d’Algérie. Elle fait dévier le débat : tous coupables, inutile d’ouvrir le procès.

Décidément, la guerre d’Algérie n’a pas fini de démanger désagréablement notre conscience». Daniel Lefeuvre. [iii]

Un premier tournant scientifique (1988-2006)

Cinq ans plus tard, à l’occasion du colloque sur La guerre d’Algérie et les Français organisé par Charles-Robert Ageron en 1988 et publié par Jean-Pierre Rioux en 1990, c’est un autre Daniel Lefeuvre qui s’est révélé à moi.

Converti à la discipline intellectuelle de l’histoire économique par son maître Jacques Marseille - qui avait le premier renoncé aux idées reçues du marxisme tiers-mondiste en réalisant sa propre thèse, Empire colonial et capitalisme français, histoire d’un divorce, publiée en 1984 - il s’était attaché à en appliquer la méthode au cas de l’Algérie en recherchant ce qu’avaient été l’importance économique de l’Algérie pour la France et la timide apparition d’une politique d’industrialisation de ce pays par la France entre 1930 et 1962.

N’étant pas compétent dans cette branche de l’histoire, j’ai d’autant plus apprécié ce qu’il m’apportait que j’y trouvais un complément et un approfondissement de ce que j’avais moi-même trouvé aux Archives d’outre-mer sur la nouvelle politique algérienne élaborée par le CFLN à Alger en 1944, et qui visait à rendre l’Algérie vraiment française par un ensemble de réformes politiques, économiques et sociales tendant à accélérer l’intégration de l’ensemble de ses habitants dans la France.

J’ai donc lu avec le plus grand intérêt sa thèse, qui fut publiée à deux reprises en 1999 par la SFHOM [iv] et en 2005 par les éditions Flammarion [v]. Et j’ai lu avec la plus grande attention toutes les communications qu’il a présentées dans de nombreux colloques sur des sujets concernant la dimension économique et financière de la politique de la France en Algérie [vi], mais aussi les conditions dans lesquelles les «rapatriés» d’Algérie ont été accueillis et recasés en France métropolitaine, notamment son étude sur «Les pieds-noirs» publiée en 2004 dans le grand ouvrage collectif dirigé par Mohammed Harbi et Benjamin Stora sous le titre La guerre d’Algérie, 1954-2004, la fin de l’amnésie [vii].

Je l’ai aussi invité à l’Université de Toulouse-Le Mirail pour participer, le 19 mai 2003, à une journée d’étude sur les exodes d’Algérie en 1962. Dans son exposé, il avait décomposé l’exode des citoyens français d’Algérie en quatre périodes chronologiques distinctes : la première allant de 1943 à 1959, la deuxième de septembre 1959 à mars 1962, la troisième, d’avril à août 1962, étant «la ruée», et la quatrième, de septembre 1962 à 1965, la queue du mouvement.

Faisant le point sur les modalités de cet exode avec la plus grande exactitude, il observait néanmoins que «contrairement à ce qu’a retenu la mémoire douloureuse des rapatriés, le rapatriement avait été pensé et préparé par l’administration».

Dans les débats, il avait vigoureusement insisté sur cet «énorme décalage entre les représentations et la réalité», montré que le bilan avait été positif pour la population accueillie, parce que, la société métropolitaine étant alors plus ouverte que celle de l’Algérie coloniale, avait offert aux «pieds-noirs» des possibilités de promotion plus grandes.

Le pays d’arrivée en avait également bénéficié, étant donné que l’économie française n’avait pas souffert de la «perte» de l’Algérie, parce que le rapatriement avait transféré en France l’essentiel de son potentiel économique (main d’œuvre qualifiée, capitaux et consommation).

Quant au pays de départ, Daniel Lefeuvre posait ainsi le problème : y avait-il compatibilité entre le maintien d’une population française en position économiquement et socialement dominante, et la volonté légitime de promotion des Algériens musulmans ? Mais n’y a-t-il pas eu aussi un appauvrissement de l’Algérie par le départ massif de presque tous ses cadres ? [viii]

Un nouveau tournant vers une histoire engagée ?

(2006-2008)

Pourtant, je n’avais pas prévu le nouveau tournant qu’il allait prendre dans les années 2006 à 2008, et je ne sais même pas s’il l’avait prévu lui-même. Essayons donc d’en reconstituer les étapes avant d’en mesurer les conséquences.

À première vue, rien ne laissait prévoir ce tournant quand il avait lancé en 2006 un projet de revue scientifique en ligne appelée Études coloniales.

Dans un message daté du 18 mars 2006, il m’avait ainsi expliqué son projet : «J'ai sauté le pas et décidé, avec Marc Michel et Michel Renard, de créer une nouvelle revue : Études coloniales. Jacques Frémeaux a également accepté de participer à l'aventure. L'originalité de cette revue est double : une édition exclusivement hypermédia; une diffusion par abonnement gratuit (liste de diffusion). Ces caractéristiques ont pour objectif de diffuser la revue auprès des publics pour lesquels les revues "classiques" sont inaccessibles. Je pense, en particulier à nos collègues (et aux institutions universitaires) des pays du "Sud" (un réseau de correspondants sera à construire) qui n'ont pas les moyens de payer des abonnements qui représentent une fraction importante de leur traitement. Je pense aussi à la masse des étudiants, aussi bien de France qu'étrangers, ainsi qu'à nos collègues de l'enseignement secondaire. Chaque numéro (il y aurait deux livraisons par an) sera construit autour d'une thématique augmentée de varia, de comptes rendus de lectures. Nous nous proposons de publier un premier numéro en septembre autour de la notion d"'années ruptures", puisque nous fêtons le 50e anniversaire de 1956».

Ce projet fut réalisé, mais sous une forme très différente de celle d’une revue scientifique : un blog portant le même titre, mais invitant ses lecteurs à réagir immédiatement à des publications (livres ou autres) présentées par lui. Daniel Lefeuvre proposait aussi un cycle de colloques sur les colonisations comparées, dont le premier eut lieu à Metz en 2007.

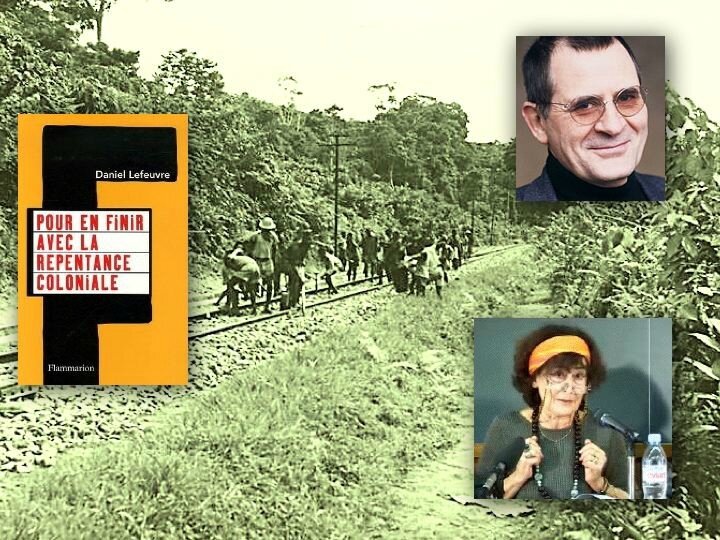

Mais au moment où aurait dû sortir le premier numéro de la dite revue en ligne, en septembre 2006, Daniel Lefeuvre publia chez Flammarion un livre au ton inhabituel de la part d’un historien, intitulé Pour en finir avec la repentance coloniale [ix].

C’était un ouvrage politique, au meilleur sens du terme, écrit par un historien qui s’élevait contre l’utilisation d’arguments pseudo-historiques par d‘autres auteurs nommément cités, parmi lesquels se trouvaient aussi quelques collègues universitaires. S’il était rédigé avec une évidente vigueur polémique, il n’en restait pas moins solidement fondé sur l’histoire. Qu’on en juge d’après son introduction et sa conclusion.

La première définissait clairement son objet et sa raison d’être : «Après celle de la guerre d’Algérie, une nouvelle génération d’anticolonialistes s’est levée. Courageuse jusqu’à la témérité, elle mène combat sur les plateaux de télévision et dans la presse politiquement correcte. Multipliant les appels ou les pétitions en faveur des "indigènes de la République", elle exige de la France, de la République et des Français qu’ils expient ce huitième péché capital traqué avec obstination dans avec obstination dans les moindres replis de la conscience nationale : notre passé colonial et son héritage.

La discrimination sociale dont sont victimes les jeunes Français – et les immigrés – noirs et arabes de nos banlieues et de nos quartiers déshérités ? Héritage colonial ! Le racisme de la police ou de l’administration ? Héritage colonial ! La difficile insertion de l’islam dans l’espace national ? Héritage colonial ! Et lorsque la justice condamne un jeune délinquant, pour peu qu’il soit arabe ou noir, c’est encore l’œuvre d’une justice toujours coloniale ! Car, un demi-siècle après la fin de la décolonisation, l’esprit des "bureaux arabes" créés par l’administration française en Algérie perdure sournoisement au sein des institutions de la République. Rien ne serait plus urgent que d’extirper les séquelles immondes du colonialisme qui corrompent, aujourd’hui encore, la société française.

Aussi, d’ouvrages en articles, de radios en télévisions, les Repentants se sont-ils lancés dans cette salutaire mission : éveiller les Français au devoir de mémoire qu’il leur faut accomplir par rapport à leur histoire coloniale, érigée en nouveau "passé qui ne passe pas", par analogie avec les pages les plus sombres de la France de Vichy».

Quant à la conclusion, elle ne laisse aucun doute sur l’attachement de Daniel aux principes républicains : «Prétendre que les Français doivent faire acte de repentance pour expier la page coloniale de leur histoire et réduire les fractures de la société française relève du charlatanisme ou de l’aveuglement. Cela conduit à ignorer les causes véritables du mal et empêche donc de lui apporter les remèdes nécessaires. Le risque est grand, alors, de voir une partie des Français, bien persuadés qu’ils seront à jamais les indigènes d’une République irrémédiablement marquée du sceau de l’infamie coloniale, vouloir faire table rase et jeter, en même temps, nos institutions et le principe sur lequel elles reposent depuis la Révolution française : l’égalité en droit des individus. Belle révolution en perspective – peut-être même déjà en cours – , qui amènerait à créer en France un patchwork de communautés, avec leurs spécificités, leurs règles, leurs droits, leur police et leur justice, à l’appartenance desquelles les individus seraient assignés, avec ou sans leur accord. Une France, grâce à l’action du MRAP, définitivement débarrassée de l’horreur laïque, où chacun pourrait exhiber au sein des établissements scolaires ses convictions religieuses ou politiques. Une France où l’on serait blanc, noir ou arabe, chrétien, juif ou musulman – éventuellement athée – avant d’être Français. Bref, une France de l’Apartheid».

Cet ouvrage, dont j’ignore à quel moment il en avait conçu le projet, était sans aucun doute le fruit de ses réflexions sur les querelles qui avaient divisé et opposé les historiens à propos d’enjeux mémoriels depuis plus d’une douzaine d’années. J’en avais rendu compte plus d’une fois, dans de nombreux textes placés sur mon site auxquels je me permets de renvoyer, notamment «Les historiens de la guerre d’Algérie et ses enjeux politiques en France» [x], présenté dans un colloque à Paris en septembre 2003.

J’y citais notamment une tribune libre sur «les historiens et la guerre d’Algérie» publiée dans Le Monde du 10-11 juin 2001 par le sociologue Aïssa Kadri et les historiens Claude Liauzu, André Mandouze, André Nouschi, Annie Rey-Goldzeiguer, et Pierre Vidal-Naquet, qui réclamait une ouverture des archives publiques beaucoup plus large : «Sans hypocrisie, il importe de veiller à l’ouverture des fonds militaires et civils, non pas au compte-goutte, pour quelques privilégiés dont on a testé l’échine souple, mais à tous les chercheurs et surtout aux jeunes qui découvrent une réalité difficile à imaginer».

Daniel Lefeuvre lui avait répondu par une lettre que le journal n’avait pas publiée, où il contestait «les exagérations de l’analyse de ses collègues (à l’exception de l’opacité de la gestion des archives de la préfecture de police de Paris), la revendication d’un accès illimité aux archives, et l’idée que celles-ci manquent aux historiens qui veulent les consulter». Il concluait ainsi : «cette histoire coloniale que l’on peut faire, rien ne justifie de la réduire à ses manifestations les plus sanglantes, les plus négatives, dans une perspective de dénonciation plus que de connaissance et de compréhension, comme nous y conduit la fin de la tribune publiée par Le Monde».

Daniel Lefeuvre attendait des réactions constructives à son livre de ses principaux collègues, cités ou non. Il obtint par mail une appréciation plutôt favorable de Gilbert Meynier – qui avait organisé du 20 au 22 juin 2006 à Lyon un important colloque «Pour une histoire franco-algérienne, en finir avec les pressions officielles et les lobbies de mémoire» auquel Daniel n’avait pas participé - même si celui-ci aurait aimé le voir ne pas réserver ses traits aux seuls «anticolonialistes», puisque le «lobby victimaire pied-noir» en était le symétrique idéologique.

Daniel Lefeuvre lui répondit que, s’il ne s’était pas attaqué à l’idéologie des organisations pieds-noirs, parce que le livre était consacré aux «Repentants», il avait pris soin, aux pages 165 et suivantes, de «consacrer un chapitre à "l’Algérie clochardisée", qui est un démenti apporté à l’idée d’une colonie prospère qui assurerait le bien être de sa population» [xi].

Puis Olivier Pétré-Grenouilleau, que Daniel Lefeuvre avait contribué à défendre contre la menace d’un procès abusif durant l’année précédente, publia un compte rendu très favorable dans Le Monde des livres du 28 septembre 2006 : «De tout cela on pourra évidemment discuter dans le détail tel ou tel point. Par ailleurs fallait-il être aussi direct vis-à-vis d'une "nébuleuse repentante" plus mise en avant que présentée ? Mais, utile, courageux, et pensé avec civisme, ce livre montre qu'il peut exister un espace entre repentance et "mission" colonisatrice (lesquelles renvoient toutes deux - est-ce un hasard ? - au même registre du théologique et du sacré) : celui de l'histoire et de l'historien. Car, à un moment où les mémoires deviennent traumatiques, l'histoire - une histoire assumée et dépassionnée - peut, aussi, être thérapeutique».

Benjamin Stora donna ensuite son avis sur le livre de Daniel Lefeuvre dans une interview accordée à Marianne n° 493 du 30 septembre au 6 octobre 2006, p. 69. Celui-ci lui répondit sur son blog personnel le 5 novembre 2006, avec modération mais fermeté, en distinguant trois points de désaccord avec lui : le reproche de ne travailler que sur des archives écrites de la puissance coloniale, celui de s’inscrire «dans une querelle plus idéologique qu’historique», et enfin un désaccord sur la fonction même de l’histoire : «Contrairement à Daniel Lefeuvre, je ne crois malheureusement pas qu’on puisse combler cette demande de reconnaissance de la souffrance par des faits et des chiffres. Les arguments rationnels ne viennent pas à bout de l’affect. Du moins cette réponse rationnelle, si elle est indispensable, n’est pas suffisante».

Daniel Lefeuvre lui répondit nettement : «J’avoue ne pas suivre B. Stora dans cette voie qui tend à construire une histoire compassionnelle. Connaître, comprendre, expliquer le passé pour permettre aux hommes de mieux se situer dans le présent, voilà l’objet et l’ambition de notre discipline, ce qui n’est pas peu. La souffrance des victimes n’est pas de son ressort, sauf à en faire un objet d’histoire. Reste, et bien des drames collectifs du vingtième siècle le montrent, la vérité est bien souvent la première exigence des victimes - ou de leurs proches - qui veulent savoir et comprendre. C’est donc en faisant leur métier que les historiens peuvent contribuer aux apaisements nécessaires, et non en se donnant comme mission d’apporter du réconfort» [xii].

Claude Liauzu, qui avait été le promoteur de la pétition signée l’année précédente par de nombreux historiens et enseignants d’histoire contre la loi du 23 février 2005 exposa en détail sur Études coloniales du 4 octobre 2006 un avis partagé entre l’approbation et l’irritation : «D. Lefeuvre exprime à n’en pas douter un point de vue largement partagé parmi les spécialistes en rappelant clairement que la colonisation n’a pas été synonyme de génocide, que les procès ad satietatem et la surenchère victimaire n’ont rien à voir avec l’histoire. (…) Cependant, comment critiquer les "repentants" sans faire de même pour les nostalgiques de la colonisation ? Ces tâches sont indissociables, car il s’agit de deux entreprises de mémoires minoritaires, qui cultivent les guerres de cent ans, se nourrissent l’une de l’autre et font obstacle à ce qui est désormais un enjeu fondamental pour notre société : élaborer un devenir commun à partir de passés faits de conflits, de relations aussi étroites qu’inégales, d’une colonisation ambigüe (…). Que Lefeuvrix (sic), descendant d’Arverne, ironise sur l’idée de poursuites contre les descendants de Jules César pour crime contre l’humanité, soit, mais le "Cafre" des Iles à sucre n’a peut-être pas encore atteint la distance permettant cette attitude envers un esclavage dont les traces n’ont pas disparu».

Rappelant le sens de sa lutte contre la loi du 23 février 2005, il prenait très clairement ses distances avec les excès des militants de la mémoire anticoloniale : «Contre les certitudes assénées au nom de la lutte idéologique, il faut maintenir le devoir d’histoire. Affirmer qu’on ne saurait avoir d’ "ennemis à gauche" et donc qu’il ne faut pas critiquer les historiens "anticolonialistes", c’est confondre les rôles, mélanger science et politique et se tromper d’époque. Les associations antiracistes, si elles veulent conserver des relations cohérentes avec les chercheurs, doivent revenir au modèle de l’affaire Dreyfus, quand les historiens et les archivistes assuraient leur fonction, celle d’expert et non de caution "scientifique" aux idéologues».

Mais il décochait aussi une flèche à Daniel Lefeuvre : «Cependant, on a du mal à croire que la société du maire de Marseille ou celle d’un Georges Frèche [xiii] et des associations nostalgiques de l’OAS, d’un ministre des anciens combattants qui insulte les historiens, soient plus gratifiantes que celle des associations antiracistes. Les projets de mémoriaux de la France d’outre-mer ou de l’Algérie française pour lesquels les politiciens sollicitent les historiens sont-ils scientifiquement plus solides ? Sur tout cela, le silence de Daniel Lefeuvre affaiblit sa démonstration».

Enfin, Catherine Coquery Vidrovitch, qui avait été relativement peu attaquée par Daniel Lefeuvre dans son livre, réagit très vigoureusement (probablement par solidarité avec d’autres cibles de sa polémique [xiv]) sur le site du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire le 29 mars 2007, puis Daniel lui répondit à son tour le 18 mai 2007 sur Etudes coloniales, et elle lui répondit sur un ton plus conciliant sur le site du CVUH le 26 juin 2007.

Même si cette polémique connut encore d’autres rebondissements plus tard, les textes en sont suffisamment longs et faciles à trouver pour que je n’y revienne pas davantage. Signalons seulement que, dans ma réponse au livre de Catherine Coquery Vidrovitch paru en 2012, Enjeux politiques de l’histoire coloniale, j’ai essayé de leur montrer un terrain d’entente possible [xv], et que son message publié sur le site Etudes coloniales après le décès de Daniel a en quelque sorte enterré le passé [xvi].

Daniel Lefeuvre avait pourtant relancé une nouvelle polémique en critiquant, dans un article du Figaro-Magazine du 30 juin 2007 («L’identité nationale et la République», co-signé avec Michel Renard) une pétition de quelque 200 universitaires et intellectuels (publiée à la une de Libération du 22 juin 2007) rassemblés autour de Gérard Noiriel, qui dénonçait «la dénomination du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement», parce que «l’identité nationale constitue, aujourd’hui, une synthèse du pluralisme et de la diversité des populations et ne saurait être fixée dans le périmètre d’un ministère».

Leur réponse, qui se réclamait notamment de Marc Bloch et de Vidal de la Blache, posait ainsi le problème : «ce que souhaitent les pétitionnaires, dans leur appel au président de la République, ne relève pas des "traditions démocratiques françaises" qu’ils invoquent, mais, bien au contraire, leur tourne le dos : leur revendication conduit à ce que la République renonce à sa tradition assimilatrice au profit d’un multiculturalisme et d’un communautarisme destructeurs des valeurs universelles dont notre pays se veut le porteur. Ce débat sur l’identité nationale montre que la République est, aujourd’hui, à une croisée des chemins. Deux voies sont proposées. La première, dans la perpétuation des "traditions démocratiques françaises", entend maintenir la République dans ses valeurs universelles, une République une et indivisible, laïque, composée de citoyens égaux en droits et en devoirs, assurant l’égalité des hommes et des femmes, etc. quitte à lutter pour que les réalités se rapprochent chaque jour un peu plus de cet idéal. L’autre voie, qu’esquisse le texte de la pétition, jusque dans le vague de sa formulation, suggère d’abandonner l’universalisme républicain au profit d’une République de la cohabitation, du voisinage entre communautés, chacune disposant de ses valeurs, de ses normes, de son droit et de ses représentants». La réponse de Catherine Coquery-Vidrovitch, publiée le 31 juillet sur le site du CVUH était relativement brève et modérée.

Dans la même perspective, Daniel Lefeuvre et Michel Renard publièrent en octobre 2008 aux Editions Larousse (dans la collection «À dire vrai» dirigée par Jacques Marseille) un petit livre intitulé Faut-il avoir honte de l’identité nationale ?» [xvii].

Ce livre commençait ainsi : «Dans la plus ancienne nation d’Europe, l’identité nationale n’a plus la cote. Il n’est question que "d’identité fantasmée", de "mythe national", "d’intolérance culturelle", de "xénophobie d’État". On écrit que la «"nation porte la guerre en son sein comme la nuée porte l’orage» selon une fausse citation de Jaurès (…). On affirme que c’est la "droite qui, depuis un siècle, a toujours privilégié le national contre une gauche rassemblée autour du social", etc. Ceux des Français qui tiennent la notion d’identité nationale pour autre chose qu’une pathologie développeraient une ringardise du national, une obsession des origines, voire un racisme honteux Il faudrait sacrifier toute fierté d’être français et se défaire d’une "construction" de l’histoire de France, fruit des idéologues d’une IIIe République qui, par "bourrage de crâne patriotique", aurait envoyé au massacre des millions d’hommes, un beau soir d’août 1914.

Nous refusons cette dévaluation arbitraire de la notion d’identité nationale comme si, tout au long de l’histoire, elle n’avait eu qu’une seule signification. Nous refusons la mise en accusation, quelque peu paranoïaque, d’une prétendue machine républicaine qui ferait violence à la "France plurielle et métissée", en lui inculquant une "identité" qui ne serait pas la sienne».

Et dans leur conclusion ils citaient plusieurs bons auteurs pour distinguer le patriotisme de la xénophobie : «Les idéologues de l’à-peu-près devraient entendre cette herméneutique républicaine. À défaut de vaines "leçons", pour un avenir qui toujours produira de l’original et de l’inattendu, l’histoire dégage du passé une multitude de références qui, entre les deux écueils de la honte et de l’orgueil, et à l’écart de tout essentialisme, rappellent ce que la culture, la fraternité et la démocratie doivent à l’identité nationale de la France. Quelle meilleure défense de l’identité nationale que celle prononcée par l’historien britannique Théodore Zeldin, dans son Histoire des passions françaises : "Aucune nation, aucune démocratie ne peut écrire sa propre histoire sans reconnaître à la France une dette ou une influence directe. L’histoire de France aura toujours un sens pour l’histoire universelle". Avons-nous le droit de renier cette identité ?».

Théodore Zeldin

Mais entre temps, Daniel Lefeuvre avait accepté pour la première fois de participer en tant qu’invité au congrès national des Cercles algérianistes, à Perpignan le 24 novembre 2007. À en juger d’après mes souvenirs, et d’après ma collection des Informations de L’Algérianiste, c’est à la suite de la venue du président du cercle de Reims, Gérard Rosenzweig, au colloque «L’Europe face à son passé colonial» organisé à l’Université de Metz du 25 au 27 avril 2007 par Olivier Dard et Daniel Lefeuvre, que ce dernier aurait été invité à participer au prochain congrès des Cercles algérianistes qui allait se réunir à Perpignan et coïncider avec l’inauguration du mémorial national des disparus le 25 novembre 2007.

congrès algérianiste, Perpignan, 24 novembre 2007 ;

deuxième en partant de la droite, Daniel Lefeuvre

Dans un débat qui eut lieu la veille, sur le droit à la mémoire des Français d’Algérie, Daniel Lefeuvre eut la lourde tâche de défendre l’histoire, sinon tous les historiens, qui furent très critiqués à cause d’un «rapport récent d’un collectif d’historiens fort engagés» dont je reparlerai plus loin. Il reconnut que «toute mémoire est légitime», que la vertu cardinale des historiens doit être «l’honnêteté intellectuelle», mais qu’il n’était pas certain de faire le même métier que certains de ses collègues.

Pour mieux comprendre cette décision prise par Daniel Lefeuvre, il me faut revenir sur l’initiative prise le 20 janvier 2007 par le politologue Eric Savarese de réunir une table ronde d’historiens le 19 avril 2007 au Centre universaire de Narbonne. J’acceptai d’y participer sans lui cacher pour autant, dès ma première réponse, mon profond scepticisme sur les chances de succès de son entreprise, parce qu’elle se présentait d’une manière contradictoire comme une tentative de médiation entre les adversaires du projet de mémorial des disparus français d’Algérie à Perpignan et le Cercle algérianiste de cette ville qui l’avait conçu, mais sollicitée uniquement par les premiers.

La journée du 19 avril fut en elle-même une journée de discussion entre collègues très intéressante, mais les difficultés apparurent quand il fallut en tirer une synthèse. Pour mettre fin à de longues discussions par mail, après avoir formulé toutes mes objections le 24 mai, j’acceptai de guerre lasse le texte d’Eric Savarese le 28 mai, tout en maintenant ma position personnelle que j’avais exprimée oralement le 19 avril et rédigée ensuite sous le titre «Les raisons de l’échec du traité d’amitié franco-algérien».

À la suite de quoi le rapport de synthèse d‘Eric Savarese fut publié sur le site de l’Université de Perpignan http://www.univ-perp.fr (page d'accueil, rubrique "A la une, actualité") le 29 mai. Par la suite, j’acceptai que le texte de mon intervention fût publié dans les actes de cette journée que publia son organisateur en octobre 2008, mais avec un renvoi à la mise au point que j’avais publiée sur mon site le 5 septembre 2007 sous le titre : «Ma position sur l’annexe au rapport d’Eric Savarese : « une note sur le ‘mur des disparus’», et qui se terminait ainsi :

«Pour conclure, je propose de réfléchir aux remarques suivantes :

Le groupe d’historiens qui s’est réuni le 19 avril dernier à Narbonne n’avait pas vocation à exercer la fonction d’arbitres du conflit mémoriel de Perpignan.

Le projet de “site public de documentation et d’exposition sur l’Algérie” qu’il a élaboré à juste titre peut être réalisé aussi bien à Perpignan, ou ailleurs.

Le Mémorial des disparus français d’Algérie en cours de préparation à Perpignan n’est pas a priori moins acceptable que les activités mémorielles de la Fondation du 8 mai 1945 ou de l’association “17 octobre 1961 contre l’oubli”. Il ne peut donc pas être jugé isolément sans tenir compte de ces précédents» [xviii].

Venu à Metz pour participer au colloque L’Europe face à son passé colonial organisé par Olivier Dard et Daniel Lefeuvre une semaine après la journée de Perpignan, j’y avais présenté la même communication sur «Les raisons de l’échec du traité d’amitié franco-algérien» [xix], qui fut également publiée dans les actes de ce colloque en octobre 2008, afin de donner la plus large diffusion à mes analyses. Après coup, il me paraît évident que Daniel avait tiré les leçons de cette expérience.

Et ce d’autant plus que dans le même temps plusieurs des participants au groupe réuni autour d’Eric Savarese, avec la participation très active de Gilbert Meynier, avaient pris l’inititiative de publier à la veille du voyage officiel du nouveau président français Nicolas Sarkozy en Algérie, le 1er décembre 2007, une pétition intitulée «France-Algérie : dépassons le contentieux historique», et sous-titrée «Le voyage à Alger de Nicolas Sarkozy doit être l’occasion de faire face au passé et de penser l’avenir», à la fois en France dans Le Monde et L’Humanité, et en Algérie dans El Watan et Le Quotidien d’Oran en français et dans Al Khabar en arabe.

Invité à participer à cette initiative quelques mois plus tôt, j’avais fait connaître mes critiques aux premières versions. Après avoir lu le texte final, ramassé en une page, qui avait été signé par plusieurs historiens dont j’approuvais le plus souvent les opinions, j’ai décidé de publier sur mon site, le 16 décembre 2007, mes points d’accord et de désaccord, pour aboutir à un essai de synthèse.

J’y approuvai les efforts déployés par le président Sarkozy pour «arriver à tenir un discours qui parvienne à satisfaire toutes les sortes de mémoires représentées en France, et si possible en Algérie», et je conclus ainsi : «Cependant, une implacable actualité est venue rappeler aux Algériens, le 11 décembre dernier, que leur vrai problème n’était pas d’obliger le président de la République française à prononcer les mots qu’ils lui réclament depuis tant d’années, mais de faire en sorte que le terrorisme cesse d’être considéré comme un moyen d’action légitime par des Algériens contre d’autres Algériens. Et ce problème-là, qui tient à l’idéologie enseignée par l’Etat algérien à son peuple depuis l’indépendance du pays il y aura bientôt un demi-siècle, mérite d’être enfin pris en considération si l’on veut que l’avenir des Algériens soit meilleur que leur passé». [xx]

Mais la même initiative inspira à Daniel Lefeuvre et Michel Renard une réponse beaucoup plus tranchée que la mienne, datée du 3 janvier 2008 et intitulée «France-Algérie : l’impossible travail historique». Elle fut ensuite fut publiée sur le site de Julien Landfried, L’Observatoire du communautarisme, puis sur Etudes coloniales du 20 février 2008, mais aussi dans L’Algérianiste n° 121 de mars 2008, puis dans Historiens et géographes n° 402 de mai 2008 (à la suite du texte de l’appel «France-Algérie : dépassons le contentieux historique»).

«"Dépasser le contentieux historique" qui oppose la France et l’Algérie, tel et le vœu d’un appel lancé par des universitaires et diverses personnalités françaises et algériennes.

Au-delà de la démarche généreuse dont il témoigne, et à laquelle nous sommes sensibles, ce texte suscite bien des réserves qui justifient que nous ne pouvons nous y associer.

Ses auteurs appuient leur démarche sur l’idée que le passé colonial ferait "obstacle à des relations apaisées entre la France et les pays qu’elle a autrefois colonisés", en particulier avec l’Algérie. Dès lors, ils pressent "les plus hautes autorités de la République française de reconnaître publiquement l’implication première et essentielle de la France dans les traumatismes engendrés par la colonisation".

Comment ne pas s’étonner du recours à une conception aussi simpliste de la causalité en histoire qui ressemble plus à la théorie du "premier moteur" d’Aristote qu’aux structures de longue durée de Fernand Braudel ou aux temporalités plurielles et fragmentées de l’historiographie des mémoires. S’il fallait penser les relations entre la France et le Maghreb en terme de traumatismes, pourquoi alors ne pas revisiter une histoire longue, également "traumatique", intégrant les conquêtes arabes, la piraterie "barbaresque" et la mise en esclavage des chrétiens faits captifs ?

En réalité, les auteurs du texte semblent avoir été piégés par la rhétorique des dirigeants algériens qui, pendant la guerre d’Algérie et depuis l’indépendance du pays, utilisent une histoire mythifiée et diabolisée de la colonisation pour justifier leur dictature sur le peuple algérien, l’incurie de leur gestion, la prévarication des richesses nationales, en particulier des hydrocarbures, leur incapacité à assurer sécurité et progrès social à leurs concitoyens.

Ce n’est pas le passé colonial, en lui-même, qui fait obstacle à des relations franco-algériennes apaisées, mais bien plutôt l’usage politique et diplomatique qu’en font, selon les circonstances, les dirigeants algériens. La démagogie historique qu’ils déploient vise surtout à manipuler les ressentiments et les frustrations de la population ainsi qu’à mettre en difficulté le partenaire français. Quel autre sens accorder à cette mise en accusation des faits du passé ? Et quel sens aujourd’hui à vouloir les juger ? Le colonialisme serait-il d’actualité ? La re-colonisation de l’Algérie serait-elle planifiée ? Quand l’Algérie était sous domination française, les contemporains ont eu à réagir, et nombre d’entre eux l’ont fait. Mais, comme Marc Bloch le soulignait, "Le passé est, par définition, un donné que rien ne modifiera plus" et l’historien ne peut que l’étudier et s’attacher à le comprendre. Tout le reste n’est que littérature ou posture d’un anticolonialisme anachronique». (…)

Passons sur le développement très détaillé de l’argumentation, qui faisait un sort presque à chaque mot de ce bref appel, pour en venir à la conclusion :

«Enfin, quel pays, aujourd’hui, "utilise les mémoires meurtries à des fins politiques", sinon l’Algérie ? Qui instrumentalise un passé réécrit pour la circonstance ? Qui évoque les soi-disant "génocides" perpétrés par la France en Algérie ? Qui, sinon les responsables algériens ? Il est bien inutile de s’indigner contre les "entreprises mémorielles unilatérales" parce que, par définition, la mémoire est toujours spécifique à un individu ou à un groupe. Comme telle, elle est nécessairement unilatérale et ne saurait être partagée avec d’autres individus ou d’autres groupes n’ayant pas vécu les mêmes événements.

Seul, et nous rejoignons sur ce point les auteurs de l’appel, "un travail historique rigoureux" est possible. Mais comment pourrait-il se faire, aujourd’hui, dans ce "partenariat franco-algérien" que le texte réclame, dès lors qu’en Algérie, une histoire officielle corsète la recherche et sa diffusion ? que la plupart des archives, notamment celle du FLN, restent pour l’essentiel fermées aux chercheurs ? Dès lors, au fond, que l’histoire, qui reste un élément central de justification du pouvoir pour des caciques qui n’ont plus guère d’autre source de légitimité, ne dispose d’aucune véritable liberté ? À moins, et le contenu du texte est hélas ! sur ce point particulièrement ambigu, d’entrer dans le jeu des autorités algériennes».

Daniel Lefeuvre et Michel Renard

Ainsi, cette réponse particulièrement énergique refusait délibérément toutes les formules équivoques nécessaires pour rassembler le maximum de signatures des deux côtés de la Méditerranée. Elle dénonçait clairement l’exploitation de la mémoire dont le pouvoir algérien était et reste coutumier, et dont le texte de la pétition s’interdisait de parler explicitement tout en le désavouant implicitement.

Elle refusait ainsi le risque persistant d’une instrumentalisation de la mémoire par le pouvoir algérien afin de soumettre les esprits des Français (comme ceux des Algériens) à sa volonté affichée d’obtenir une déclaration de repentance pour les crimes de la colonisation, [xxi] ce qui lui aurait permis de continuer à se décharger de toutes ses responsabilités propres sur la seule France. En refusant délibérément ce risque, Daniel Lefeuvre et Michel Renard avaient délibérément pris le risque de couper les ponts avec ceux qui avaient fait le choix inverse.

Pour autant, Daniel Lefeuvre n’avait pas renoncé à son rôle d’historien, bien au contraire. Dans l’introduction au colloque L’Europe face à son passé colonial, présentée à Metz en mars 2007 et publiée en octobre 2008, il partait, avec Olivier Dard, d’un tableau inquiétant de la «guerre des mémoires» qui prévalait en France depuis une quinzaine d’années :

- «La colonisation a-t-elle eu un "caractère positif" ou a-t-elle été facteur d’une exploitation et d’une domination féroces des peuples et des territoires colonisés ? Faut-il la traiter comme une page d’histoire parmi d’autres ou bien l’expier comme un péché, qui entache la France depuis plus d’un siècle ? Glorifier l’œuvre française outre-mer ou entrer en pénitence et demander pardon pour les prétendus "génocides" perpétrés par la France dans ses colonies, comme l’exige le président algérien A. Bouteflika ? Depuis la loi du 23 février 2005 et son article 4, le débat dait rage en France autour de ces questions».

Rappelant l’article de Daniel Rivet paru en mars 1992 dans Vingtième siècle sous le titre «Le fait colonial et nous, histoire d’un éloignement», ils devaient malheureusement constater son erreur : «Quinze ans plus tard, il faut bien le constater, loin d’être enfin devenu un objet froid de la recherche historique, le passé colonial nourrit une véritable "guerre des mémoires", selon l’expression de Benjamin Stora. Une guerre où tout se mêle : les lois mémorielles et leur légitimité, le projet de traité d’amitié franco-algérien et son échec, le poids du passé colonial dans les phénomènes d’exclusion au sein de la société française, les racines coloniales du racisme, les responsabilités de la colonisation dans le sous-développement, etc. Une guerre dans laquelle, bien souvent, l’historien peine à se reconnaître, tant les règles de sa discipline sont mises à mal, dès lors que l’histoire n’entre plus dans une démarche de connaissance et de compréhension, mais qu’elle est mise au service de calculs idéologiques ou politiques» [xxii].

Et dans sa propre contribution à la fin du livre, intitulée La France face à son passé colonial, un double enjeu, il se faisait en quelque sorte l’historien de cette histoire très récente, de manière à défendre l’indépendance de l’histoire contre son exploitation idéologique.

Dans sa première partie, il commençait par dresser «les jalons d’une récurrence», celle de la dénonciation du fait colonial depuis les années 1990, mais aussi de sa célébration. Il constatait les excès de la «nostalgérie» d’un certain nombre de rapatriés d’Algérie, qui n’était le plus souvent que «l’expression de la mélancolie du pays perdu de leur jeunesse (…) et de l’irritation et même de la colère face aux caricatures qui sont faites de ce que fut l’Algérie française et de ce qu’étaient les Français d’Algérie. D’autres poussent plus loin, et défendent, en réaction, une image idéalisée des réalités coloniales en s’attachant à ne voir que l’aspect "positif" de la présence française outre-mer».

Mais il rappelait aussi la réalité d’une œuvre positive de la colonisation («la colonisation s’est bien accompagnée du développement d’infrastructures modernes, de services sanitaires et scolaires, etc. On doit aussi porter à son crédit l’essor démographique des populations colonisées qui résulte en grande part de cette intrusion de la modernité»).

Il maintenait donc le cap de l’historien entre l’apologie et le dénigrement : «L’Algérie au temps des Français était une société coloniale, marquée par des inégalités non seulement sociales – lesquelles d’ailleurs traversaient aussi le peuplement français, en très grande proportion constitué de petites gens et non de ces gros colons trop souvent évoqués – mais aussi des inégalités et de même, des infériorités qui distinguaient la masse des Algériens musulmans des Français. Quel que soit le domaine considéré, économique, social, politique, juridique – au moins jusqu’en 1946 - , culturel, médical, etc, ces inégalités sont frappantes» (…).

Puis il distinguait du fait colonial sa condamnation aujourd’hui en vogue : «La condamnation, quant à elle, est le fait d’une nébuleuse qui soutient que la société française serait, aujourd’hui, une société post-coloniale. Dans la France du XXIe siècle, "la gangrène coloniale s’empare des esprits". Dès lors, l’histoire est mise à contribution pour justifier à la fois cette analyse et les revendications mémorielles ou matérielles qui l’accompagnent. Car qui est en jeu, à ce niveau, c’est donc moins la réalité du passé qu’on convoque que ce qu’il permet d’affirmer quant au présent de la République, de son fonctionnement, ainsi que des origines et des causes des disparités sociales et des discriminations de toute nature qui la minent».

C’était l’objet de la partie suivante, intitulée «le sens d’une légende noire». Il aboutissait à un jugement sévère sur des écrits qui confondaient l’histoire avec la justice : «Condamner la colonisation par un jugement politique, à la limite pourquoi pas, même si je trouve cela inepte, mais par un jugement historique ! Faut-il, pour la cause, changer la fonction de la discipline ? La transformer en procureur du passé et exiger que, désormais, elle rassemble les pièces d’accusation – voire qu’elle en fabrique de fausses si nécessaire - en vue de du procès qu’elle est désormais chargée d’instruire ? Que la revue L’Histoire, pourtant de bonne tenue en général, publie, en octobre 2005, un numéro spécial sous le titre "La colonisation en procès", souligne combien la même dérive menace même des esprits éclairés. D’un enjeu politique, le débat sur la colonisation se double donc d’un enjeu académique, l’un s’articulant à l’autre».

Il en venait donc à proposer dans sa dernière partie un «retour sur quelques règles de la science historique», en s’appuyant sur la figure tutélaire de Marc Bloch, rappelant que «l’historien n’est pas un juge (…) pas même un juge d’instruction». Il formulait alors quatre critiques essentielles contre l’histoire-procès : la «confusion établie entre discours et pratiques», puis «l’anachronisme, ce "péché mortel" des historiens dénoncé naguère par Lucien Febvre», puis «la généralisation de l’exceptionnel ou du contingent qui deviennent alors des caractéristiques faisant de la colonisation un "système"», et enfin «l’absence de comparatisme».

Daniel Lefeuvre, Metz, 2007

Et Daniel Lefeuvre concluait avec fermeté : «On le voit bien (…), l’histoire de la colonisation n’est pas seulement un objet de curiosité intellectuelle ou de controverses académiques. L’intérêt qui lui est accordé, au-delà du cercle limité des spécialistes, se justifie dans la mesure où elle parle de la France d’aujourd’hui et offre, par analogie plus que par analyse, des explications commodes et paresseusement satisfaisantes à la crise sociale et identitaire que traverse notre pays. C’est pourquoi on peut gager que le passé colonial ne disparaîtra pas prochainement de l’actualité française. Mais, dans ces conditions, il revient aux historiens de s’arc-bouter sur les principes et les pratiques consacrés de leur discipline, afin qu’un savoir frelaté ne se substitue pas aux connaissances accumulées depuis plusieurs décennies et que de nombreuses nouvelles recherches savantes ne cessent d’enrichir. C’est, en tant que tel, leur seul devoir civique».

Ce remarquable manifeste, qui me rappelle ce que Charles Robert Ageron avait écrit en 1993 sur le devoir d’impartialité incombant aux historiens de la guerre d’Algérie [xxiii], devrait rester présent dans les esprits de tous nos collègues.

Les cinq dernières années (2008-2013)

Durant les cinq années suivantes, et surtout durant les trois dernières qui furent pour Daniel une sorte de course contre la montre, est-il resté fidèle à ce beau programme ? Ou bien faut-il croire, comme ceux dont il avait dénoncé les pratiques et les idées, qu’il avait de plus en plus dérivé vers la droite et vers un «révisionnisme» colonaliste ? C’est ce qu’il me reste à examiner, sans oublier que je lui ai été associé dans le même opprobre. En effet, c’est lui qui m’annonça le 23 septembre 2010 que nous avions été l’un et l’autre cloués au pilori de la bien-pensance par un article de Thierry Leclère dans Télérama : «Nous voilà mis dans le même bateau du révisionnisme colonial par un édito de Télérama. Naviguer en ta compagnie est un honneur» [xxiv].

Durant ces années, Daniel Lefeuvre continua à participer à des colloques, voire à les organiser ou les éditer. Citons en quelques uns dans l’ordre chronologique :

- 11-12 décembre 2008 : colloque Pierre Mendès France et les outre-mers, de l’empire à la décolonisation, dans lequel il traita «Pierre Mendès France et l’Algérie coloniale» [xxv] ;

- 29 et 30 avril 2009 : Colloque L’Histoire nationale en débat, regards croisés sur la France et le Québec [xxvi], dans lequel il présenta, avec Michel Renard, leur analyse commune sur «L’identité nationale, enjeux politiques et controverses académique» - condensé de leur livre antérieur, Faut-il avoir honte de l’identité nationale ?, à la jonction de l’histoire et du débat civique ;

- 4 et 5 mars 2010 , colloque «Démonter les empires coloniaux» [xxvii] à Aix-en-Provence, dans lequel il avait présenté « le repli en métropole des Français d’Algérie, entre prévisions et improvisations». Mais sa communication écrite manquait dans la version imprimée de ce dernier colloque, qui parut trois ans plus tar [xxviii], sans doute à cause de sa maladie qui ne lui permettait plus de maintenir une activité continue à partir du milieu de l’année 2010. Pour la même raison il ne put participer au colloque «De Gaulle et l’Algérie» organisé par Maurice Vaïsse à Paris les 9 et 10 mars 2012, où il devait présenter «la politique du Général à l’égard de l’Algérie indépendante».

Pendant ce temps le revue en ligne Études coloniales continua sa parution, en donnant de plus en plus la parole à des défenseurs de la colonisation (ce qui en faisait une utile alternative au site internet de la Ligue des droits de l’homme de Toulon). Daniel Lefeuvre eut encore à y défendre en 2012 son livre Pour en finir avec la repentance coloniale contre une disciple de Catherine Coquery- Vidrovitch qui le qualifiait de «pamphlet politique réactionnaire», quand ce livre avait été placé au programme du concours de l’IEP de Grenoble, en répondant aux nombreuses questions du préparateur à ce concours Quentin Ariès [xxix].

Études Coloniales, 13 février 2012

Mais il réagit lui-même plusieurs fois au nom de la discipline historique pour critiquer, en des termes toujours mesurés mais toujours fermes, certaines prises de positions de Benjamin Stora qui lui semblaient faire preuve de plus en plus souvent d’une «vision étonnamment angélique» ; il critiqua notamment sa présentation du film Les hommes libres, sorti en septembre 2011 [xxx] : «Au total, trop d’erreurs, parfois grossières, trop d’affirmations non étayées, trop de non-dits entachent ce dossier pour qu’il constitue un outil pédagogique fiable et dont on puisse en recommander l’usage aux professeurs (…). Par ailleurs, je ne prête évidemment aucune arrière-pensée, ni au metteur en scène, ni à Benjamin Stora et je suis persuadé de leur entière bonne foi lorsqu’ils espèrent que le film permettra de rapprocher les communautés musulmanes et juives de France. Je ne peux qu’exprimer mon scepticisme à cet égard».

Puis de nouveau en avril 2012 il critiqua le film de montage intitulé La déchirure de Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora [xxxi]. Ce qui n’avait pas empêché Daniel Lefeuvre de s’associer à moi en novembre 2010 pour défendre la présence espérée de Benjamin Stora dans un débat organisé par la MAFA [xxxii] ambitieusement intitulé «Vers la paix des mémoires ?», où sa présence annoncée avait soulevé une tempête de protestations de militants «pieds-noirs» : «j'assume totalement le fait de leur avoir proposé, parmi les historiens à inviter, le nom de Benjamin Stora. Il me paraît, en effet, comme le rappelle justement Guy Pervillé, important qu'un tel débat, qui manque depuis trop longtemps, associe des historiens dont les points de vue peuvent différer sur tels ou tels événements, la place à leur accorder ou l'interprétation à en donner. C'est aussi par la confrontation que la connaissance historique avance et nul n'a intérêt, aujourd'hui pas plus qu'hier, à vouloir une expression monolithique de la parole historienne».

En même temps, la multiplication de ses interventions dans la sphère des médias – qui lui donna aussi l’occasion de défendre efficacement ses idées dans des débats télévisés arbitrés par Yves Calvi ou Franz-Olivier Giesbert (notamment celui du 5 avril 2009 où il s’opposa vigoureusement à Jack Lang) - multipliait aussi les risques de malentendus, ce que prouve par exemple le soutien apporté par Daniel Lefeuvre, habitant du XVIIIe arrondissement de Paris, à la campagne menée par le site Riposte laïque contre l’occupation illégale et répétée chaque vendredi d’une rue de cet arrondissement au nom de l’islam pour la transformer en mosquée de facto.

Daniel Lefeuvre, 5 avril 2009

Soutien motivé, comme il le disait dans son message du 14 juin 2010, en tant que citoyen par le refus de voir les lois républicaines régulièrement violées par des islamistes avec le soutien de fait des autorités, et en tant qu’historien «qui s’efforce de combattre, à son échelle, les présentations mensongères de ce que fut l‘histoire des colonisations françaises et la fausseté des affirmations qui rejettent la notion d’indentité nationale à l’extrême droite de l’échiquier politique, alors qu’elle s’est affirmée à partir de la Révolution française comme élément constitutif du corpus idéologique de la gauche, y compris du Parti communiste français» [xxxiii].

Mais c’était courir un risque de malentendu, puisque Riposte laïque identifiait l’islamisme à l’islam, alors que Daniel Lefeuvre et Michel Renard – ancien directeur de la revue Islam de France - avaient lancé en 2004 une campagne pour la reconstruction de la kouba des tirailleurs de 1914-1918 au cimetière de Nogent-sur-Marne [xxxiv], qui aboutit à son inauguration le 28 avril 2011.

En même temps Daniel Lefeuvre maintint puis développa de plus en plus nettement sa coopération avec les cercles algérianistes. En effet il revint au congrès algérianiste qui se tint à Saint-Raphaël du 24 au 26 octobre 2008 avec deux autres historiens (Jean-Jacques Jordi et Jacques Valette) pour participer à un débat sur les lieux de mémoires, dans lequel il «martela ses certitudes d’une voix égale».

congrès algérianiste à San Raphaël, 25 octobre 2008

à partir de la droite, Jean-Jacques Jordi puis Daniel Lefeuvre

(source)

Peu après à l’Université de Metz, le 5 novembre 2008, une table ronde fut organisée par les professeurs Olivier Dard et Daniel Lefeuvre, avec la participation de Jean Monneret, pour comparer les enlèvements perpétrés en Argentine durant la dictature militaire des années 1976-1983 avec ceux qui avaient frappés tant de Français d’Algérie en 1962.

Le contraste était frappant entre la réprobation générale dont ces enlèvements étaient l’objet en Argentine et l’occultation presque totale qui leur était réservée en France. À cet égard, «Daniel Lefeuvre a repris brièvement ses arguments majeurs développés récemment au Congrès de Saint-Raphaël : aucun groupe de pression, notamment chez les historiens, n’a la moindre légitimité à contester ce devoir de mémoire. La science historique en peut en aucun cas se confondre avec le champ mémoriel, et les historiens n’ont pas à s’ériger en moralistes».

Son intervention n’était pas prévue au congrès des cercles algérianistes tenu à Aix-en Provence les 23, 24 et 25 octobre 2009, mais il participa au deux congrès suivants, à Béziers les 5, 6 et 7 novembre 2010 – pour un débat sur «Cinéma, médias, université : l’histoire de la guerre d’Algérie est-elle condamnée à une représentation idéologique ?» - puis à Perpignan les 27, 28 et 29 janvier 2012 pour le 50e anniversaire de l’exode des Français d’Algérie (avec la participation du ministre de la Défense Gérard Longuet) et l’inauguration du Centre national de documentation des Français d’Algérie.

congrès algérianiste de Béziers, 2010

de g. à d. : Roger Vétillard, Lionel Luca, Thierry Rolando,

Jean-Pierre Lledo, Jean-Paul Angelelli, Daniel Lefeuvre

À cette occasion, Daniel Lefeuvre publia pour la première fois dans Les informations de l’Algérianiste [xxxv] un article très combatif consacré à la justification de l’existence de ce centre, en tant que membre de son comité de pilotage, le défendant contre ses nombreux détracteurs. Justifiant l’existence de centre d’archives privées à côté des centres d’archives publiques, il défendait celui de Perpignan contare le procès d’intention qui lui était fait :

- «Il faut être prisonnier d’une conception très étriquée de l’histoire pour s’indigner d’une telle initiative, au lieu de s’en féliciter et de l’encourager. Ne devons-nous pas être comme les abeilles ? Toute fleur n’est-elle pas bonne à faire notre miel, où qu’elle se trouve ? J’ajouterai que pour les historiens il n’y a pas de "bonnes" ou de "mauvaises" archives. Quant à moi, je préfère remercier les promoteurs de ce centre et me tenir à leur disposition pour contribuer à le faire vivre comme lieu de rencherche sur l’histoire, mal connue – et trop souvent caricaturée – des Français d’Algérie».

Puis, passant de la défense à l’attaque, il s’en prenait à l’argument majeur des adversaires d’un centre d’archives ainsi conçu : «Enfin, que signifie cette revendication d’une "histoire franco-algérienne non falsifiée" de la part d’organisations et de personnalités qui ont une conception hémiplégique de l’histoire, dénonçant à qui mieux mieux les "crimes" du colonialisme français, qui ont de l’histoire une conception procédurale, mais qui restent très discrets – c’est un euphémisme – sur les crimes et les massacres perpétrés par le FLN, dont ont été victimes des milliers d’Européens et des dizaines de milliers d’Algériens musulmans ? Qui sont si peu prolixes – autre euphémisme – sur la politique de terreur du FLN, sur son recours massif aux enlèvements, à la torture et aux viols, pour imposer sa domination sur les populations algériennes et contraindre les Européens à quitter un pays qui les a vus naître. Qui n’évoquent que du bout des lèvres le drame des harkis, victimes d’abord de la barbarie et de l’esprit de vengeance du FLN, qui ne leur pardonnait pas d’avoir combattu aux côtés de l’armée française, foulant au pied l’engagement souscrit lors des "accords" d’Evian, avant même que l’encre n’en soit séchée. Qui vitupèrent l’ouverture d’un centre de documentation mais font silence sur la fermeture des archives du FLN aux chercheurs ! Que ces donneurs de leçons, ces parangons de vertu, balaient donc devant leur porte !»

De même quelques mois plus tard, après l’élection du président François Hollande, Daniel Lefeuvre participa en quelques jours à deux activités des cercles algérianistes. D’abord une table ronde à Masseube, dans le Gers, les 30 juin et 1er juillet, sur «la transmission de la mémoire des pieds noirs», [vidéo intervention D.L.] avec plusieurs autres participants dont Roger Vétillard et moi-même. Quelques jours plus tard à Perpignan, le 5 juillet 2012, il participa à un hommage aux disparus et victimes civiles de la guerre d’Algérie, suivi par une table ronde qu’il dirigea brillamment devant un auditoire de 180 personnes.

Puis, au début novembre 2012, plusieurs personnalités algériennes ayant relancé leur vieille revendication de repentance de la France dans l’attente du voyage du président François Hollande en Algérie, l’ancien ministre de la Défense Gérard Longuet, interviewé sur la Chaîne parlementaire et croyant la caméra coupée, crut bon de répondre à cette revendication par un bras d’honneur, ce qui fit scandale. Les informations de L’Algérianiste consacrèrent une page entière à cet événement [xxxvi] dont la majeure partie était un texte de Daniel Lefeuvre intitulé «Pardon à l’Algérie», d’abord publié le 2 novembre sur plusieurs sites internet, puis sur Études coloniales le 4 novembre. Il mérite d’être reproduit :

«Quelle honte ! Tu l’as bien cherché Longuet, ce seau de déjections qui tombe sur ta tête. Quoi ! Un bras d’honneur pour toute réponse à cette légitime revendication de repentance, exigée de la France par le ministre algérien des moudjahidin ! Parce qu’enfin, il faut bien que la France s’agenouille, n’a-t-elle pas d’ailleurs commencé à le faire, pour tous les malheurs dont elle fut la cause ?

Oui, nous devons demander pardon pour ces génocides, perpétrés pendant cent trente années de colonisation, qui ont conduit à un triplement de la population indigène. Oui, nous devons demander pardon au FLN pour l’avoir contraint, pendant la guerre d’Algérie, à massacrer des dizaines de milliers d’Algériens — hommes, femmes et enfants — qui refusaient de se plier à sa loi et à ses exigences. Pardon d’avoir forcé cette grande organisation démocratique à mener à coups d’enlèvements, d’attentats, de tortures et d’assassinats, une guerre d’épuration ethnique. Il fallait bien contraindre les Européens à fuir l’Algérie, pour que le colonisé puisse coucher dans le lit du colonisateur. D’ailleurs, ces pieds-noirs n’étaient-ils pas des occupants ? Bon, d’accord, la plupart étaient nés en Algérie, de parents et, souvent, de grands-parents eux-mêmes nés sur place. Mais Gérard, quand comprendras-tu que la nationalité de la "troisième génération" ne vaut que pour les descendants d’immigrés installés en France ?

Pardon d’avoir laissé sur place, en 1962, une infrastructure routière, ferroviaire, aéroportuaire, scolaire, agricole et industrielle à nulle autre pareille en Afrique. Pardon d’avoir ouvert notre marché aux produits algériens et pardon de les avoir payés à des prix beaucoup plus élevés que les cours mondiaux, pétrole et gaz compris des années durant.

Pardon aussi, pour avoir accueilli entre 1962 et 1967, à la demande de Bouteflika, 300 000 Algériens — dont de nombreux anciens dirigeants nationalistes — venus travailler et résider, ou se réfugier, dans une France coloniale et raciste. Pardon, encore, et jamais assez, pour avoir délivré aux apparatchiks du régime, le premier d’entre eux en tête, des permis de séjour pour se soigner dans les hôpitaux parisiens. Pardon d’avoir introduit le poison de la démocratie et de la liberté de la presse en Algérie, dont le FLN a eu tant de mal à se débarrasser.

Pardon pour être de toute façon, toujours et pour toujours, responsable de cinquante ans de gabegie, de détournement de fonds, de mépris du peuple, de répression contre les opposants, d’asservissement de la femme aux contraintes patriarcales et islamiques. Tout cela, comme le chômage qui frappe 40 % des jeunes, le manque de logements et d’eau courante, ne saurait connaître d’autre explication que l’héritage colonial.

La meute a donc raison, Gérard, de te clouer au pilori médiatique. Ce bras d’honneur est inexcusable. Surtout pour ceux qui ont perdu le sens de l’honneur et de la France».

Ce texte percutant, plus encore que l’article paru dans le n° 137 de mars 2012, donnait l’impression d’une rupture totale de Daniel Lefeuvre avec les règles bien connues de la discipline historique, d’une conversion sans retour au métier de polémiste. Et pourtant, cet exemple éclatant de ce que ses vieux amis appellent son «humour sarcastique» n’était pas une preuve de reniement de cette discipline. C’était plutôt l’un des styles dont il savait user pour exprimer sa pensée.

Daniel Lefeuvre, studio de RFI en 2007

Qu’on en juge en comparant ce texte décapant avec l’analyse plus pondérée qu’il plaça sur le site Études coloniales le 18 décembre 2012 sous le titre «La réconciliation au prix de la falsification ? À propos du voyage de F. Hollande en Algérie».

«Si le président algérien s’est, jusqu’à maintenant, gardé de demander à la France de faire acte de "repentance" pour les crimes qu’elle aurait commis en Algérie durant la période coloniale, en revanche, d’autres dirigeants algériens exigent un tel acte de contrition.

Ainsi, mardi dernier, le ministre des Mouhdjahidin, Mohamed-Cherif Abbas, réclamait-il "une reconnaissance franche des crimes perpétrés" à l’encontre du peuple algérien. De son côté, le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, Farouk Ksentini avait déclaré, la veille, que "La colonisation a été un crime massif dont la France doit se repentir si elle envisage d'établir avec l’Algérie […] de véritables relations délivrées d'un passé tragique, dans lequel le peuple algérien a souffert l'indicible, dont il n'est pas sorti indemne et qu'il ne peut effacer de sa mémoire" [xxxvii].

Quand on connaît un tant soit peu le fonctionnement du pouvoir algérien, on ne peut pas imaginer que de tels propos aient été tenus sans l’aval du président Bouteflika. Cela révèle une forme de partage des rôles au sommet de l’État algérien entre, d’une part, un président qui souhaite l’essor de la coopération – notamment économique – avec la France, dont son pays a besoin et, d’autre part, le ministre des Moudjahidine et les représentants des associations mémorielles (en particulier la Fondation du 8 mai 1945), dont les discours sont surtout à destination intérieure.

Ces demandes réitérées de repentance ont, en effet, pour fonction première de tenter de détourner le peuple algérien des difficultés qui l’accablent depuis des décennies : chômage massif, touchant en particulier la jeunesse ; crise du logement ; délabrement des services publics scolaires et universitaires, de santé, de transport, etc. Difficultés qui témoignent de l’incurie et de la corruption du parti au pouvoir depuis 1962.

une histoire falsifiée de la colonisation française et du nationalisme algérien

Cette exigence de repentance repose sur une histoire falsifiée de la colonisation française et du nationalisme algérien. Le but : légitimer le pouvoir accaparé par une fraction du FLN lors de l’indépendance de l’Algérie et jalousement conservé depuis.

Certes, la conquête (1830-1849, 1857) puis la guerre d’Algérie (1954-1962) ont été des conflits meurtriers. Mais en aucun cas génocidaires, ni dans les intentions, ni dans les actes. Le simple constat que la population algérienne a triplé entre 1830 et 1954 (hors populations d’origine européenne et juive) en est la démonstration la plus indiscutable. Faut-il, par ailleurs rappeler, que lors des années de conquêtes, l’émir Abd-el-Kader s’est montré impitoyable à l’égard des tribus qui lui refusaient allégeance ou qui s’étaient rangées aux côtés de la France, n’hésitant pas à les combattre et à en exterminer les hommes – y compris les prisonniers !

Quant au bilan des pertes algériennes, lors de la guerre d’Algérie, il ne s’élève pas à un million, voire à un million et demi de "martyrs", comme l’histoire officielle algérienne s’évertue à en convaincre les Algériens, mais à 250 000 morts au maximum, parmi lesquels au moins 50 000 sont à mettre au compte du FLN : assassinats, en Algérie et en France, de militants nationalistes d’obédience messaliste ou supposés tels, assassinats d’Algériens refusant d’obéir aux ordres du FLN et de ceux favorables à la France, massacres de milliers de harkis, perpétrés pour la plupart au lendemain de l’indépendance, dans des conditions d’indicible horreur.

L’évocation par certains de "génocides culturels" relève, elle-aussi, de la propagande la plus grossière et non du constat historique. Jamais la France n’a tenté ni voulu empêcher la liberté du culte musulman et sa pratique. N’est-ce pas, au contraire, le seul pays à avoir acquis deux hôtels, l’un à Médine, l’autre à La Mecque, destinés aux pèlerins musulmans venus de son empire colonial ? Sous la colonisation, les Algériens n’ont pas cessé d’être des musulmans et ils ont pu, librement, s’adonner à leur culte et en observer les prescriptions – y compris lorsqu’ils ont été mobilisés dans l’armée française. Une telle tolérance religieuse existe-t-elle dans l’Algérie actuelle ?

Elle n’a pas, non plus, cherché à éradiquer la langue arabe, ni le tamazight, qui jusqu’à la fin de la période coloniale ont été les langues vernaculaires des populations locales. En revanche, c’est l’affirmation de l’arabité de l’Algérie, par le FLN – on se souvient de la déclaration de Ben Bella à l'aéroport de Tunis, le 14 avril 1962 : "Nous sommes arabes. Nous sommes arabes. Nous sommes arabes!" – qui a mis en péril la langue et la culture berbères.

Mais admettre ces réalités est impossible pour les dirigeants algériens, sauf à reconnaître qu’ils n’ont cessé de mentir et que le FLN a dû imposer son autorité – sa dictature - en usant aussi de la terreur contre le peuple dont il s’est proclamé l’unique représentant» [xxxviii].

Études Coloniales, 18 décembre 2012

C’était donc une analyse politiquement engagée, sans aucun doute, et défavorable à la politique algérienne de la gauche française actuelle, mais qui continuait de se fonder sur l’histoire. Même si elle était elle-même discutable, puisque j’ai pu aboutir à des conclusions sensiblement différentes après un mois d’enquête et de réflexion sur le voyage du président Hollande en Algérie [xxxix].

En même temps, à partir d’octobre 2010, Daniel Lefeuvre était entré en relation avec la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie – dont la création par l’État et par certaines associations d’anciens combattants était une conséquence de la loi du 23 février 2005 – pour voir à quelles conditions la participation d’historiens à son conseil scientifique serait utile et donc acceptable. Il exposa à plusieurs de ses collègues sa conception de ce que pourrait être l’utilité de cette fondation :

- «Ce serait faire oeuvre utile, je crois, si la Fondation prenait en charge la construction d'un site internet (parce qu'évolutif et qui pourrait s'enrichir constamment) qui ne présenterait pas un inventaire des sources à proprement parlé, travail démesuré, mais qui constituerait une sorte de centre d'information sur les différents lieux conservant des fonds relatifs à la guerre d'Algérie et aux combats en Afrique du Nord, avec un descriptif sommaire permettant aux chercheurs intéressés de se rapprocher directement du détenteur de ces fonds. Bien entendu, cela suppose de travailler en étroite collaboration et en priorité avec le réseau des archives nationales (…). Ce serait au fond une sorte de guichet de première information, une plateforme d’orientation, auquel s'adresseraient les chercheurs et qui permettrait de faire connaître et vivre des ressources très largement inexploitées. La connaissance de la guerre d'Algérie et des combats en Afrique du Nord en serait tout à la fois approfondie et élargie à des champs jusque-là peu labourés».

Il voulut aussi faire connaître sa position en répondant à une tribune libre publiée dans Le Monde.fr du 10 novembre 2010 par l’éditeur François Gèze et le vice-président de la Ligue des droits de l’homme Gilles Manceron, qui s’attachaient à démontrer que la création de cette fondation participait d’une «vaste opération de réhabilitation de la colonisation».

Daniel Lefeuvre discutait la validité de leurs arguments, qui reprochaient à cette fondation son «péché originel» (l’article 3 de la loi du 23 février 2005) et son nom («Fondation pour la Mémoire, et non pour l’histoire, ce qui conduirait inévitablement à en faire le lit et la caisse de résonnance des nostalgiques de la colonisation, en particulier des rapatriés d’Afrique du Nord et de leurs associations»).

Il concédait que cet argument n’était pas sans valeur, mais le relativisait : «Comme beaucoup, dès lors qu’une fondation se créait, j’aurais préféré une fondation pour l’histoire de la guerre d’Algérie et des combats en Afrique du Nord. Reste qu’il ne faut peut-être pas se rendre prisonnier de ce nom. D’ailleurs, combien d’historiens se sont-ils élevés contre la dénomination de la Fondation pour la mémoire (et non pour l’histoire) de la shoah ? Combien aujourd’hui contestent-ils le travail considérable que cette Fondation a accompli jusqu’ici, notamment dans sa dimension proprement historique ?»

Et il remarquait qu’une autre fondation, la Fondation algérienne du 8 mai 1945, «dont le but est d'obtenir du gouvernement français la reconnaissance des "génocides" que la France aurait perpétrés lors des répressions des mouvements qui ont alors ensanglantés le Constantinois et plus généralement ceux qu’elle aurait commis durant toute la période coloniale», n’a pas inspiré la même opposition.

Il remarquait aussi que le conseil d’administration est composé en majorité de représentants des donateurs qui ne sont pas des militaires, mais des associations d’anciens combattants. Cependant, le point essentiel était le statut et la composition du Conseil scientifique : si ce Conseil «est composé d’historiens reconnus, français et étrangers, et s’il dispose de la maîtrise totale des orientations scientifiques et des activités – y compris mémorielles – de la fondation et de la ventilation des fonds disponibles, le Conseil d’administration se contentant de veiller à la bonne gestion financière de l’institution, alors, me semble-t-il, et compte tenu de ses moyens financiers importants, cette fondation peut-être utile à la recherche et aux chercheurs».

Daniel Lefeuvre critiquait ensuite l’argument suivant lequel la dotation généreuse de la Fondation nuirait à celle des universités et du CNRS en rappelant que les organisateurs de colloques font appel à tous les soutiens publics et privés possibles.

Enfin il répondait à l’argument essentiel, suivant lequel sur un tel sujet une fondation franco-algérienne serait préférable à une fondation française :

Le statut de l’histoire de la domination coloniale...

- «Certes, j’admets bien volontiers que, de prime abord, l’idée peut paraître séduisante. Mais je constate aussi qu’elle relève, et je le crains pour de longues années encore, de l’utopie. Qui, d’ailleurs, ne le sait pas ? Le statut de l’histoire de la domination coloniale et de la guerre d’Algérie est d’une nature différente de part et d’autre de la Méditerranée. Ici, elle est l’objet d’une recherche fructueuse, déjà ancienne, reposant sur des archives – publiques et privées – très largement accessibles qui ont permis aux historiens – de quelques nationalités qu’ils soient par ailleurs – de faire leur travail dans une totale liberté intellectuelle et de pouvoir en publier les résultats sans être soumis à une censure directe ou indirecte. Peut-on en dire autant en Algérie ? Certes, des progrès notables sont à souligner.

Là-bas aussi, la recherche progresse, des témoignages importants sont livrés, des travaux de grande qualité sont produits et publiés. Mais cela tient au courage des chercheurs algériens, beaucoup plus qu’à une volonté de l’Etat de dépolitiser l’histoire du nationalisme algérien et de la guerre d’Algérie. Le pouvoir politique, ses antennes institutionnelles ou militantes et ses relais médiatiques n’ont toujours pas renoncé aux mythes sur quoi repose leur reste de légitimité : unanimité du peuple algérien qui dès le 1er novembre 1954 se soulève à l’appel du FLN contre la domination coloniale ; FLN unique mouvement authentiquement nationaliste ; guerre qui aurait coûté la vie à un million et demi de martyrs, etc.

Or, la création d’une Fondation, surtout bi-nationale, relève toujours, en bonne part, de la décision des États concernés. Dès lors, de deux choses l’une : si l’État algérien donne son feu vert à une telle initiative, ce serait pour en contrôler l’activité afin qu’elle reste en conformité avec les dogmes du FLN, et, in fine pour obtenir de la France cette fameuse "repentance" et les réparations – morales et matérielles - qui vont avec, et qu’il exige depuis des lustres. Ou bien, si les historiens imposent de travailler selon les règles admises de leur discipline, alors l’État algérien refusera de s’associer à une entreprise qui conduirait, inéluctablement, à détruire ces mythes et ces dogmes auxquels il s’accroche encore. Or, rien ne peut l’inquiéter plus qu’une histoire critique de la colonisation et de la guerre d’Algérie.

Dès lors, pourquoi cette revendication d’une Fondation commune de la part de collègues ? Sans espoir que celle-ci puisse voir le jour et où ils pourraient travailler sérieusement, librement, comme ils le font dans leurs université ou au CNRS, le seul but que j’aperçois à cette demande est quelle permet de délégitimer a priori la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie.

En revanche, si une coopération institutionnelle n’est pas envisageable, rien n’interdit, bien au contraire, d’associer aux travaux de la Fondation des historiens de toutes origines, y compris, bien entendu, algériens».

Et il tirait donc de ce constat la conclusion suivante : «Dès lors, la question que je me pose est de savoir s’il faut persévérer dans le refus de principe que lui opposent non pas LES historiens mais CERTAINS d’entre eux, ou bien, au contraire, plutôt que de jouer le jeu de la chaise vide (pour combien de temps d’ailleurs ?) ne vaut-il pas mieux saisir les opportunités que la Fondation offre pour dynamiser notre champ de recherche, en lui apportant le concours de notre expertise et de nos exigences et en lui proposant ou en soutenant des projets utile à l’avancée de la connaissance historique – y compris de chercheurs étrangers, notamment algériens ? Il serait alors toujours temps, si la Fondation trahissait la mission qui lui a été officiellement assignée, d’en dénoncer les éventuelles orientations partisanes, pièces à l’appui».