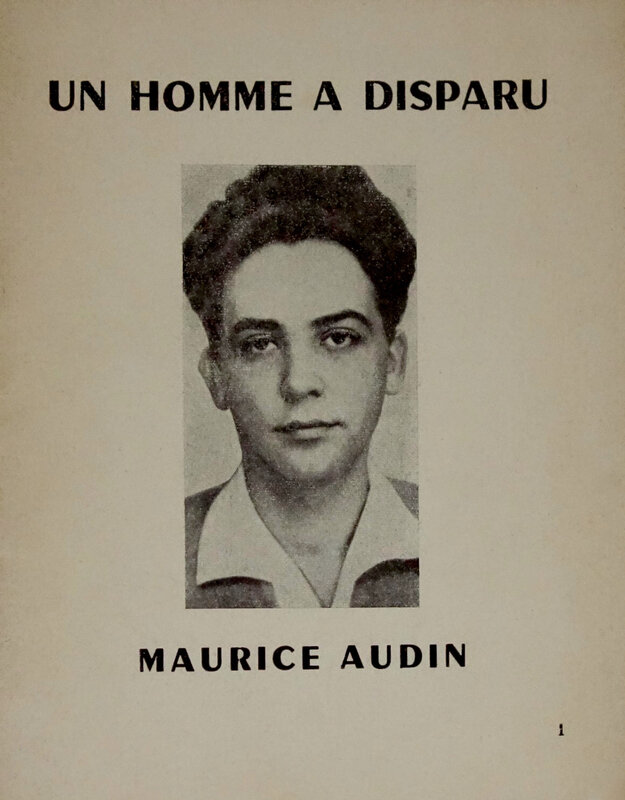

fascicule édité par le comité Maurice Audin

affaire Audin

de multiples interrogations demeurent

par Jean MONNERET

Le décès de Madame Josette Audin le 4 février 2019 et les hommages rendus à sa personne, furent l’occasion officiellement comme dans la presse, d’évoquer la disparition de son mari, le mathématicien Maurice Audin. Celle-ci se produisit le 11 juin 1957 dans la capitale algéroise durant un épisode qu’il est convenu d’appeler La Bataille d’Alger [1]. Depuis cette date lointaine, certains ont fait de cet évènement : l’Affaire Audin. (C’est le titre d’un livre écrit par Pierre Vidal-Naquet. Les Éditions de Minuit, 1958).

Notons que, quelques mois avant le décès de sa veuve, le 13 septembre 2018, un communiqué de l’Elysée avait indiqué que Maurice Audin mourut du fait de militaires qui l’avaient arrêté à l’époque. Toutefois, cette déclaration était rédigée d’une manière étrange, précautionneuse, ce que l’on peut certes comprendre, mais ambiguë à divers égards.

Ainsi la responsabilité de cette mort n’était pas attribuée uniquement aux militaires impliqués. Elle était présentée «comme rendue possible par un système légalement institué : le système "arrestation-détention" mis en place à la faveur des Pouvoirs Spéciaux qui avaient été confiés par voie légale aux Forces Armées à cette période.» [2]

Or, il s’agit là d’une annonce peu ordinaire. Voici pourquoi :

1°) Par la voix de son Président, la République reconnaît que Maurice Audin «a été torturé puis exécuté OU torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile.» Nous reviendrons sur ce point.

2°) En ajoutant que ceci avait été rendu «possible» par un système «légalement constitué», le texte affirmait une chose curieuse. La responsabilité n’était pas celle des militaires directement concernés mais celle d’un système. Disons dès lors que la responsabilité des auteurs en était diluée, car individuelle, alors qu’un système renvoie par nature au collectif. Comme il est dit, de plus, que ledit système fut «légalement institué», la responsabilité devient celle de la République française elle-même. Est-ce une porte ouverte à des repentances supplémentaires ?

La république est aujourd’hui en France un régime bénéficiant d’une considération quasi unanime. Elle est en effet largement confondue avec l’État de droit qui garantit les précieuses libertés individuelles, la séparation des pouvoirs et le respect de la personne humaine. (Nous disons bien confondue et non pas assimilée car une monarchie peut aussi être un État de droit, comme la royauté britannique en donne l’exemple, mais c’est là une tout autre question).

Il est donc très difficile de comprendre comment en 1956, notre État de droit républicain a pu engendrer un système contraire à l’État de droit. Ce qui, les plus hautes autorités du pays nous le disent, fut fait «légalement». Cette affirmation est déroutante, car, illogique.

Voilà qui ressemble à ce que l’on appelle une aporie.

Telle est la première des interrogations qui subsistent, soixante ans après les faits : comment cela fut-il possible ? Question que le communiqué présidentiel du 13 septembre 2018 a laissé (ou préféré laisser) sans réponse.

Une seconde interrogation se profile déjà : comment Maurice Audin a- t-il disparu ? La déclaration l’admet explicitement : on ne le sait pas.

Deux interrogations majeures subsistent donc. Il y en a d’autres. Pendant soixante ans, engagées dans le militantisme que suscitait l’Affaire Audin ou appelées à témoigner dans différents procès [3], certaines personnes n’ont pas craint de se montrer très affirmatives : elles savaient. Audin avait été torturé et il en était mort.

En fait, leur raisonnement était basé sur la formule latine : post hoc, ergo propter hoc (après cela donc à cause de cela). Maints organes de presse [4] se firent l’écho de cette assertion. Le nom de ceux qui avaient arrêté le jeune communiste fut, à l’occasion, livré au public. L’un d’eux fut même soupçonné de l’avoir étranglé dans une crise de colère.

Or, nous voici avertis aujourd’hui : il n’y avait pas de certitude en la matière. La «disparition» du jeune mathématicien travaillant à l’Université d’Alger reste même «une zone d’ombre» dit le texte présidentiel. Ceci ne signifie d’ailleurs pas que les personnes, jadis stigmatisées, étaient innocentes. Ceci signifie que ce qui nous fut longuement assené comme une vérité démontrée pourrait être inexact. Nous allons donc essayer d’y voir plus clair.

Comment Maurice Audin a-t-il disparu ?

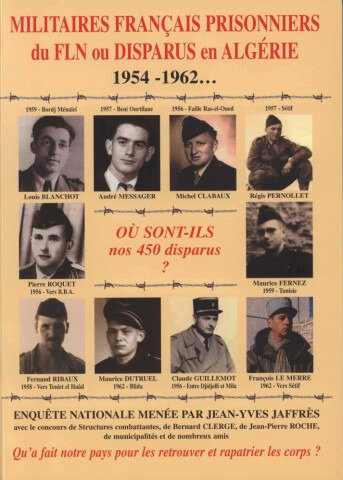

Aucun historien ne peut analyser un évènement historique sans rappeler l’atmosphère régnant là où il se produisit. La capitale algéroise avait été secouée, par une vague violente de terrorisme FLN, marquée par de très nombreux assassinats et mutilations perpétrés aveuglément contre des foules de passants et de consommateurs complètement innocents.

Ceci conduisit l’autorité civile et en particulier le Ministre Résident Robert Lacoste à investir les parachutistes du général Massu de pouvoirs de police. Ces militaires entreprirent de démanteler les filières du FLN, non sans recourir à des interrogatoires poussés. Une vaste campagne de dénonciations de la torture se déroula alors en métropole, dans la presse de gauche. En Algérie, les parachutistes poursuivirent leur action et enregistrèrent des succès notables dans le démantèlement des réseaux FLN.

Néanmoins, le 9 juin 1957, un attentat très sanglant se produisit au Casino de la Corniche près de la Pointe-Pescade à une dizaine de kilomètres du centre d’Alger. Cet établissement était un lieu de distraction favori de la jeunesse juive de Bab-el-Oued [5]. Cet attentat fit 8 morts et 80 blessés. Il est inutile de dire qu’il entraîna une forte colère dans la population européenne et une vive émotion partout. Le général Massu et son adjoint Aussaresses se sentirent défiés et redoublèrent d’efforts pour détruire l’organisation FLN.

C’est dans ce contexte, très sensible, que fut arrêté Maurice Audin, dans la nuit du 11 au 12 juin 1957. Disons-le d’emblée : rien ne permet de penser qu’Audin ait eu quelque chose à voir avec ce type d’attentat. Le Parti Communiste Algérien dont il était membre était interdit et réduit à une difficile clandestinité. Le PCA s’était affirmé favorable à l’Indépendance de l’Algérie mais non sans de nombreuses hésitations et détours. Les nationalistes les avaient souvent brocardés pour cela et dans leur presse, avant le conflit, ils les traitaient de «patriotes à éclipses». Lors du déclenchement de l’insurrection, le 1er novembre 1954, les communistes s’étaient montrés plus que méfiants ; ils redoutaient qu’il ne s’agisse d’une «provocation impérialiste.» [6]

Par la suite, le PCA fut sommé de dissoudre ses groupes armés dans les rangs du FLN. Cette dernière organisation, fort soupçonneuse et plutôt anticommuniste, avait imposé que ce fussent des ralliements individuels. Le FLN ne tenait pas à être noyauté par des groupes structurés.

Audin ne faisait pas partie des groupes armés ni des réseaux bombes. Son activité n’avait pourtant rien de folklorique, puisqu’elle consistait à héberger les dirigeants clandestins du PCA, que les parachutistes recherchaient activement.

Le fait qu’Audin, déjà très repéré ait accueilli, chez lui, des dirigeants très connus du PCA clandestin : Caballero, puis Alleg, donne à réfléchir. Les communistes ne semblaient pas disposer d’une filière d’hébergement très solide ni très sûre. La leur était même dérisoire ; une poignée de gens très repérables se cachant les uns chez les autres dans une ville qui n’avait, à l’époque, rien d’une métropole tentaculaire. C’était bien maigre. Alger était une ville de taille provinciale avec un centre-ville où nombre de gens se connaissaient. Le PCA n’avait jamais eu une audience considérable. En 1957, il n’était qu’un groupuscule clandestin, réduit en hommes et en moyens, survivant difficilement dans une situation hautement dangereuse pour ses affidés [7]. Nombre de ses adhérents autochtones l’avaient quitté, car, ils le jugeaient trop tiède relativement à l’Indépendance, nombre de ses adhérents européens l’avaient abandonné pour la raison opposée : il soutenait l’Indépendance. Au total, cette organisation était fragilisée à l’extrême.

Il peut certes y avoir une autre explication au fait que des gens très recherchés aillent séjourner chez Audin, lui-même personnage connu pour ses opinions. Ceci pourrait résulter de la croyance, naïve, que les parachutistes n’oseraient pas intervenir chez un universitaire. (Audin était assistant à la Fac et doctorant sous la direction du Professeur de Possel). Sur ce point, ils se trompaient. Sans doute pensaient-ils aussi qu’en tout état de cause, l’intervention de militaires chez un enseignant du Supérieur ferait du bruit. Sur ce second point, ils avaient vu juste.

Les parachutistes de Massu intervinrent bel et bien chez le mathématicien qu’ils arrêtèrent. Ils installèrent ensuite une souricière dans son appartement où Henri Alleg vint se jeter le lendemain [8]. Les deux communistes se retrouvèrent dans un centre d’interrogatoire improvisé monté à El Biar, dans un immeuble en construction. L’Affaire Audin commençait.

Selon des témoignages dont nous examinerons ultérieurement la valeur, Audin comme Alleg ensuite, furent torturés. Dans les jours postérieurs, l’épouse de Maurice Audin, Josette s’inquiéta de n’avoir aucune nouvelle. Elle se mit à écrire aux journaux et à contacter, directement ou par l’intermédiaire de ses avocats, différentes autorités. Le Président René Coty, le Ministre Résident Lacoste en faisaient partie. Elle s’adressa également à la Commission de Sauvegarde des Droits et des Libertés que Guy Mollet avait installée le 10 mai 1957 (Le 19 juin ses délégués visitèrent les locaux où les deux militants communistes avaient été détenus).

Le Conseiller Juridique du Général Salan, le magistrat Gardon fut alerté. Il apprit de M. Peccoud, conseiller de Robert Lacoste, que Maurice Audin «faisait l’objet d’une enquête, qu’il était bien traité et en bonne santé»… (Pierre Vidal-Naquet L’Affaire Audin, page 12). Selon le même auteur (page 13), Madame Audin reçut le 22 juin une lettre de M. Maisonneuve [9] confirmant que son mari était assigné à résidence et qu’il lui serait bientôt accordé un permis de communiquer.

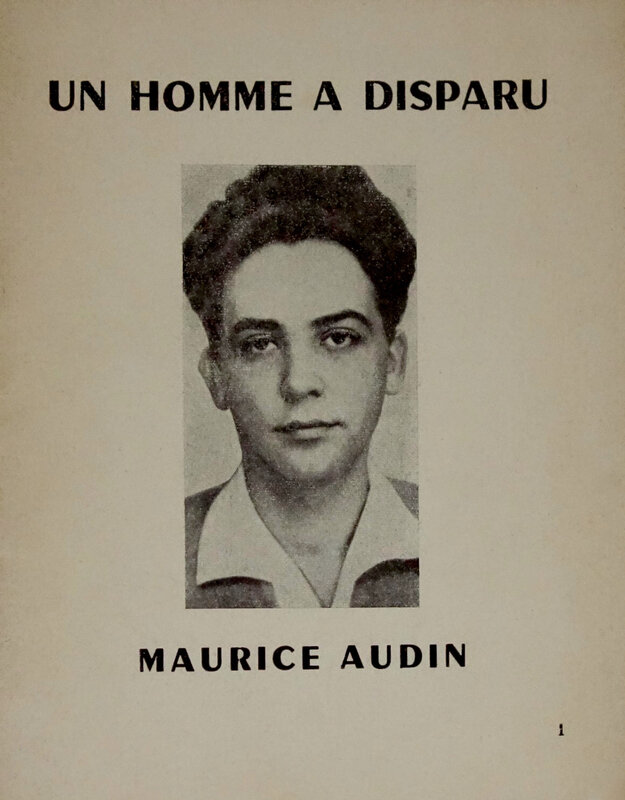

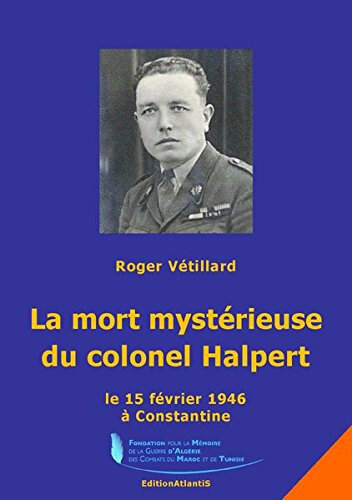

France Nouvelle (hebdo du PCF) du 2 décembre 1959, et photo non datée de Maurice Audin

«L’évasion» d’Audin

Or, le 1er juillet, elle apprit de la bouche du colonel Trinquier, un adjoint du général Massu que son mari s’était évadé le 21 juin au soir. Elle ne crut pas à cette évasion.

Immédiatement, Madame Audin et ses avocats communistes Borker et Braun en furent persuadés : cette «évasion» était un mensonge destiné à couvrir le fait qu’Audin était mort. Comment ? La réponse leur parut évidente : après avoir été torturé par les paras et donc, à cause de cela. Ce qui n’était qu’une hypothèse leur apparut illico comme une certitude [10]. Le 4 juillet, Madame Audin déposa donc une plainte contre X pour homicide volontaire. Simultanément, la rumeur se répandit que le mathématicien était mort sous la torture. Le 10 juillet, un juge d’instruction M. Bavoilot fut chargé du dossier.

Dans un rapport de ce magistrat à son supérieur hiérarchique, le Procureur Général Jean Reliquet [11], il conclut à la vraisemblance de l’évasion. Cette version des choses, ultérieurement appuyée par le Corps d’Armée d’Alger, sera pourtant très critiquée et, pour finir, «déconstruite» par Pierre Vidal-Naquet et les militants du Comité Audin [12]. Non sans pertinence, pensons-nous, car, l’évasion apparut vite comme un simulacre assez maladroit.

Des années plus tard, des interviews des militaires concernés, les sergents Misiri et Cuomo qui accompagnaient Audin dans son «évasion» alléguée admirent qu’il s’agissait d’une mise en scène. Cette version des faits en fut très fragilisée. Nous ne pouvons que l’écarter dans cet article. Personne d’ailleurs ne la défend aujourd’hui.

En effet, les années ont passé et si Audin s’était évadé, il aurait dû réapparaître ou avoir laissé quelques traces de son activité. Ce ne fut pas le cas et le TGI de Paris l’a déclaré décédé le 27 mai 1966. Nous n’avons donc mentionné cette affirmation officielle de l’évasion d’Audin que par considération pour le déroulement des faits historiques. Cette annonce en fut un. Sur le plan des réalités, elle est inconsistante.

Mais, s’il ne s’est pas évadé, qu’est-il advenu d’Audin ? A-t-il péri sous la torture, comme on nous l’a longtemps affirmé ? A-t-il été exécuté par une équipe spéciale opérant sous la direction du général (alors commandant) Paul Aussaresses ? Et pourquoi ? Nous allons examiner successivement ces deux hypothèses dont nous verrons qu’elles restent des hypothèses.

Audin a-t-il péri sous la torture ?

Dès que Madame Audin eut déposé sa plainte une vaste campagne s’organisa pour la soutenir. Des militants communistes, des militants anticolonialistes, des intellectuels se mobilisèrent. Une multitude de demandes d’informations sur le sort de Maurice Audin et d’appels à soutenir Josette Audin partirent en direction des autorités. Le Comité Audin susmentionné adopta une attitude très revendicative. Pendant des décennies, il enchaîna les campagnes de dénonciation de l’Armée française et les demandes de clarification concernant le mathématicien et ce qui lui était arrivé.

Des journaux comme L’Express, France-Observateur, Témoignage Chrétien relayèrent tout cela. Le Monde les suivait dans le style prudentissime et feutré qui le caractérisait alors. Dans ces publications, l’affirmation qu’Audin avait été torturé, jointe à l’insinuation qu’il en était mort, se fit fréquente. Le conditionnel de rigueur se raréfia. Les multiples procès engagés par le Comité permirent aussi de multiplier les suggestions en ce sens.

Dès l’été 1957, Madame Audin déclara : «J’ai la certitude absolue que mon mari a été torturé après son arrestation» (Le Monde du 13 août 1957). Le 24 novembre 1957, Pierre Mendès-France lança au Congrès du Parti radical que le jeune universitaire avait été assassiné [13]. Plus tard, le 7 avril 1960, Paul Teitgen ex-Directeur de la Police d’Alger, à l’époque, crut pouvoir confirmer que Maurice Audin était mort.

L’historien ne peut que constater la fréquence de la manifestation de cette double conviction : Audin avait été torturé, la torture avait occasionné sa mort (Une variante en étant qu’un militaire pris de rage l’avait étranglé). Il y a peu d’années encore ; elles avaient atteint la force d’une vérité démontrée. Les choses, nous le verrons, changèrent en 2001 avec la parution d’un premier livre de Paul Aussaresses, intitulé Services Spéciaux. Mais auparavant une mise au point s’impose.

Des certitudes ou des probabilités ?

Pour un historien, il y a une grande différence entre ce qui est possible ou probable et ce qui est certain. Ce qui permet de passer de l’un à l’autre ce sont les preuves documentaires : pièces d’archives, photographies, films, pièces à conviction. Dans l’affaire Audin, celles-ci font toujours défaut. Ce point ne saurait être négligé.

La déclaration de la Présidence du 13 septembre 2018 le reconnaît d’ailleurs implicitement en demandant in fine à «ceux qui auraient des documents ou des témoignages à livrer... de se tourner vers les Archives Nationales pour participer à cet effort de vérité historique». Mais cette formulation est elle-même contestable.

Autant les documents sur ce problème sont bienvenus : on pense par exemple au manifold [14] que tenait Aussaresses, dont quatre exemplaires auraient existé et qui comportait les détails des activités des groupes d’arrestation ; en revanche, des témoignages, recueillis soixante ans après les faits, n’auraient qu’une valeur très relative.

Les journalistes devront me pardonner ce qui suit : ils ne différencient pas toujours témoignages et documents. Sans généraliser bien sûr, trop nombreux sont ceux qui, parlant et écrivant dans les media, ne distinguent pas assez le possible et le certain. D’aucuns passent de l’un à l’autre sans souci des preuves matérielles.

C’est pourquoi nous considérons que le «faisceau d’indices concordants» auquel fait allusion le communiqué élyséen [15] est peu impressionnant, comme nous l’allons démontrer.

Le fait que Maurice Audin ait été torturé par des militaires qui l’avaient arrêté nous paraît relever de la probabilité. Comme le général Massu n’a pas craint de le reconnaître dans son livre La véritable bataille d’Alger [16], les soldats affectés à cette tâche menaient leurs interrogatoires en utilisant la gégène [17]. On peut donc tenir pour vraisemblable que ceci se soit produit pour le mathématicien. Ce dernier étant porté disparu, ses proches, comme les membres du Comité Audin en ont conclu qu’il était mort et, tout naturellement, à cause de la torture. Mais en l’espèce, les preuves documentaires faisant défaut, on est passé d’une supposition à une affirmation tranchée. Laquelle reste donc non prouvée.

Ce qui, à certains, paraissait aller de soi reste à démontrer. Ceci n’a pas échappé aux rédacteurs du communiqué présidentiel. C’est le fameux «torturé puis exécuté Ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté…»

Car, entretemps, il s’est produit un évènement qui a ébranlé l’hypothèse de la mort d’Audin sous la torture. Le général Aussaresses, alors commandant, a indiqué que son équipe spéciale chargée de faire disparaître certains suspects avait exécuté Maurice Audin. D’où la rédaction incertaine du communiqué du 18 septembre 2018 : «exécuté Ou torturé à mort ?» On ne sait pas, car, le témoignage d’Aussaresses que nous allons examiner plus loin est également incertain.

Quatre témoignages

Posons, sans plus attendre, la question : en l’absence de preuves irréfutables des circonstances complètes de la mort du militant communiste, était-il judicieux de faire comme si la question était tranchée ? La présidence de la République a, raisonnablement, parlé sur ce point d’un «travail de vérité à faire». Nous estimons y contribuer par cet article.

Les témoignages ont toujours suscité la réserve des historiens, car, ils peuvent être entachés de subjectivisme et fragiles à maints égards. Le Professeur Claparède [18] a prouvé depuis longtemps que devant un fait, particulièrement s’il est violent ou brutal, l’homme réagit non pas d’après ce qu’il voit, mais, d’après ses habitudes de pensée et ses convictions.

Que penser alors si, sur quatre témoignages-clés de l’Affaire Audin, trois ne proviennent pas de témoins directs. Le seul témoignage direct en l’espèce est celui du Docteur Hadjadj. Ce médecin était venu antérieurement au domicile d’Audin, pour y soigner le nommé Caballero, dirigeant du PCA clandestin. Hadjadj était évidemment lui-même communiste. Arrêté, il avoua, sous la torture ce que l’on voulait lui faire dire, notamment que le jeune universitaire était un hébergeur.

Hadjadj ne dit pas qu’il avait vu Maurice Audin subir la torture. Il dit que, dans sa cellule, lui sont parvenus des cris «plus ou moins étouffés». On admettra qu’il y a là plus qu’une nuance. Toutefois d’autres éléments de son témoignage sont plus probants [19]. Un capitaine est venu chercher le médecin et lui a demandé de répéter devant Audin ce qu’il avait avoué, à savoir que le mathématicien était un hébergeur. Or, Audin était à terre attaché nu sur une porte dégondée, avec des électrodes au sexe et aux lobes d’oreille. La pièce où il se trouvait était celle même où Hadjadj avait été torturé antérieurement.

Le 19 juin, Audin et Hadjadj menottés et attachés l’un à l’autre furent conduits en d’autres locaux. À cette occasion, l’universitaire expliqua au médecin les sévices qu’ils avaient endurés. Le témoignage du docteur s’arrête là. Il convient de noter que s’il renforce hautement la probabilité qu’Audin fut torturé, son récit ne valide pas la thèse qu’il en soit décédé [20].

Le fait qu’Audin ait été torturé est, pour lui, Hadjadj une évidence constatée, que le mathématicien en soit mort, reste à démontrer. Nous notons donc que nombre de militants de cette cause et de dénonciateurs de l’Armée française, se sont contentés en la matière d’une simple hypothèse.

Si l’on examine à présent le témoignage d’Alleg, lui aussi soumis à la question, mais qui n’avouera rien, il n’en ressort aucune précision supplémentaire concernant le sort d’Audin.

Comparé au témoignage du médecin, celui d’Alleg a même moins de portée, puisqu’il a seulement aperçu «le visage blême et hagard d’Audin, qui lui a glissé, dans un souffle : C’est dur, Henri» (H. Alleg, La question, page 26).

Rien de tout cela ne permet de conclure que, le jeune mathématicien, torturé fort probablement, est mort des sévices subis.

En outre, le fait que les deux témoins évoqués soient des communistes, n’en fait pas des gens particulièrement crédibles. Ce que j’écris ici peut ne pas plaire à certains mais c’est ainsi, surtout replacé dans le contexte. À cette époque, être communiste signifie : avoir été solidaire du stalinisme, et dans la période qui nous concerne, approuver l’intervention soviétique en Hongrie. La déstalinisation est à peine ébauchée et le Parti Communiste Français, tuteur du PCA s’y oppose encore farouchement. Les communistes de ce temps sont des inconditionnels de la politique soviétique et ceci n’est pas de nature à induire beaucoup de considération pour leurs témoignages, quels qu’ils soient. Bien entendu, ceci ne justifie en aucune façon qu’ils aient été traités de manière attentatoire à la dignité de la personne humaine. Cela va sans dire mais c’est mieux de le dire. Quid alors des informations transmises par deux autres témoins, des policiers en l’occurrence ?

Paul Teitgen était à Alger, le Directeur Général de la Police. La torture le révulsait et il manifesta son opposition. Il remit sa démission à Robert Lacoste qui la refusa. Le 14 septembre 1960, le procès concernant la disparition d’Audin ayant été délocalisé à Rennes, il y évoqua ses sentiments de l’époque et ses réactions. Il apparut au fil du temps que nombre des informations qu’il recevait provenaient de Jean Builles, le Commissaire Central d’Alger. Celui-ci avait révélé à Teitgen que l’évasion d’Audin n’avait été qu’un simulacre. Selon Builles, le mathématicien était mort au cours d’un nouvel interrogatoire le 21 juin. Il aurait laissé entendre qu’Audin avait été étranglé par un certain lieutenant C… (fréquemment cité), «dans un accès de colère motivé par les réticences du prisonnier.»

Jean Builles entendu ensuite par le magistrat instructeur de Rennes et confronté à Paul Teitgen confirma, pour l’essentiel, ses révélations. Selon Vidal-Naquet, il hésita puis finit par allusivement mettre en cause ledit lieutenant C… car, dit-il, il «était le seul à pouvoir l’être» (Cf. P. Vidal-Naquet, op. cit. pages 137 et 138).

Jean Builles tenait ses informations d’un autre policier, le Commissaire Perriod. Celui-ci était détaché à l’Etat-Major d’Alger-Sahel. Paul Teitgen confirma ensuite que ce commissaire était « la seule personne susceptible d’obtenir les renseignements dont lui a fait part le commissaire Builles ». Perriod attesta devant le juge l’exactitude des informations communiquées par lui à Jean Builles et par ce dernier à Teitgen. En revanche, et ceci ne manque pas de sel, il se contenta de le faire oralement. Par écrit, il s’y refusa et persista dans les dénégations rédigées qu’il avait initialement remises au juge [21]. Chacun appréciera.

Conclusion : la chaîne d’information qui va de Perriod au magistrat instructeur en passant par Builles et Teitgen est à l’origine du bruit persistant selon lequel Maurice Audin fut torturé puis étranglé par un officier.

Or, constatons-le, ce bruit provenait de policiers, certes haut placés, mais qui n’étaient que des témoins indirects, n’ayant procédé eux-mêmes à aucune recherche ou constatation légale. La double hypothèse qu’Audin soit mort sous la torture, par épuisement physique, ou par énervement d’un des interrogateurs, avait pris son essor ensuite. Elle avait été confortée par le texte de Vidal-Naquet intitulé «La mort de Maurice Audin» publié dans Libération à l’automne 1959 et relayé notamment par Le Monde du 4 décembre qui en reprenait l’essentiel. Nous l’avons vu.

Jusque-là, personne n’avait évoqué l’activité particulière d’Aussaresses et de son équipe qui ne l’était pas moins. Or, lui aussi était un responsable ô combien haut placé. Son témoignage allait bouleverser les analyses que certains avaient échafaudées à propos de la mort d’Audin. Il est temps de se pencher sur ce personnage.

source

Paul Louis Aussaresses

Ni Builles, ni Perriod n’ont semblé soupçonner le rôle d’Aussaresses parce qu’il était clandestin. Il devait bien figurer quelque part dans l’organigramme de la région militaire mais il nous a précisé qu’il était l’adjoint occulte de Massu, n’obéissant et ne rendant compte qu’à lui. Par conséquent, totalement libre d’agir comme il l’entendait. Voici comment il l’a expliqué à Jean-Charles Deniau : «Je lui [à Massu] demande deux choses. La première c’est que je ne serai en aucun cas le subordonné de Trinquier. [22] La seconde, c’est que, puisque j’allais être chargé du sale boulot qui emm… tout le monde, qu’on me laisse faire la même chose qu’à Philippeville et qu’on ne vienne pas me chercher des poux sur la façon dont j’obtenais des renseignements.» [23]

Les confessions d’Aussaresses ont dérangé bien des gens y compris ceux du Comité Audin et beaucoup de ceux qui s’étaient engagés dans le soutien à Madame Audin et dans la dénonciation de l’Armée française. En effet, à en croire le général Aussaresses, les choses ne s’étaient pas tout à fait passées comme ce fut longtemps donné à entendre. Ceci dit, il ne fit pas immédiatement de révélations concernant le sort d’Audin.

Avant d’en dire plus, expliquons rapidement qui est ce général, alors commandant. Membre durant la guerre mondiale des commandos Jedburgh, parachutiste et résistant très actif, Aussaresses fit la guerre d’Indochine, au cours de laquelle il se brouilla avec le colonel Godard puis, il se retrouva officier de renseignement en Algérie.

Averti, le 20 août 1955 que le FLN s’apprêtait à organiser un massacre d’Européens, il prépara la riposte. Le FLN fut tenu en échec ce qui évita, à Philippeville une tuerie comparable à celle d’El Halia [24]. Lorsque la Bataille d’Alger se déclencha, Massu fit appel à lui en connaissance de cause.

Ses confessions apparurent dans un ouvrage intitulé Services Spéciaux [25], dans une interview avec F. Beaugé parue dans Le Monde, ainsi que dans des confidences à Jean-Charles Deniau publiées dans le livre de ce dernier La vérité sur la mort de Maurice Audin. Ce que confiait Aussaresses n’avait rien de trivial : il était chargé des exécutions sommaires.

Nous avons-nous-mêmes rencontré le général Aussaresses au Cercle Militaire à Paris. Ceci se situait au milieu des années 1990, à une époque où le général n’avait pas encore décidé de faire des confessions publiques. Je lui avais été présenté par le Colonel Sassi un ami, aujourd’hui décédé. Nous nous étions entretenus, substantiellement, de la Bataille d’Alger. Il ne m’avait pas fait de révélation sur le sort d’Audin mais il s’était assez longuement étendu sur les motifs de son hostilité aux communistes algérois, que Massu partageait largement.

Dans ses premières déclarations à F. Beaugé et dans son premier livre, Aussaresses se contenta, - si l’on peut dire -, de revendiquer l’usage de la torture pour obtenir des renseignements. Nous étions le 23 novembre 2000. Il admit, «sans regrets ni remords» précisa- t-il «s’être résolu à la torture». En 2013, le 4 décembre, Le Monde republia cet entretien. On avait ce jour-là annoncé la mort du général. Devant F. Beaugé, il avait admis avoir procédé à l’élimination de Ben M’Hidi et d’Ali Boumendjel [26]. Toutefois Aussaresses a constamment insisté sur le fait que les hommes politiques de l’époque étaient dûment informés de ce qu’il faisait et qu’ils l’approuvaient.

Concernant l’Affaire Audin, le général fut d’une discrétion quasi totale. À la question de la journaliste : «Est-ce que l’on aura confirmation des circonstances de son décès, à savoir qu’il a été étranglé par le lieutenant C… après avoir été torturé et non qu’il s’est évadé comme l’a affirmé l’Armée ?» il répondit uniquement : «je ne sais rien pour ce qui est de Maurice Audin. Vraiment rien.» Néanmoins, le général ajouta une chose qui remettait en question une bonne partie de l’analyse du Comité Audin :

«La seule chose que je peux vous dire, c’est que ce n’était pas C… Il n’était pas dans le secteur à ce moment-là.» [27] Dès lors la thèse d’un Audin mort sous la torture se trouvait, peu ou prou, indirectement contestée.

Peu de temps avant sa mort, en Alsace où il achevait sa vie, affaibli et quasi grabataire, Aussaresses finit par admettre qu’Audin avait été exécuté par son équipe spéciale. De ce fait, J-C. Deniau comprit que la version selon laquelle un lieutenant avait étranglé Audin, n’était qu’une hypothèse reposant, plus ou moins, sur une déclaration du commissaire Jean Builles. Avec les réserves signalées plus haut.

Mais, avant d’admettre qu’il avait fait supprimer Audin, Aussaresses avait commencé par le nier farouchement : «Non… Il n’a certainement pas été exécuté… Autant que je puisse le savoir mais je ne pouvais pas tout savoir.» ( page 194 de l’ouvrage). Le général reprit même devant le journaliste (page 204) la thèse de l’évasion d’Audin.

Pour finir, aux pages 221 et suivantes, Aussaresses indiqua d’abord qu’Audin était mort par accident, puis devant le scepticisme de Deniau et quelque peu éperonné par son épouse, il finira (pages 230 et 231) par admettre qu’il avait ordonné d’exécuter Audin [28]. L’ordre venait de Massu mais Aussaresses insistera beaucoup sur un point : au-dessus de Massu il y avait le G. G., comprendre le Gouverneur Général, c’est-à-dire, à cette époque celui que l’on appelait le Ministre Résident, donc Lacoste (p. 231). Le journaliste donne même le nom du personnage qui, reçut l’ordre de Massu via Aussaresses, de tuer le mathématicien «au couteau». Le cadavre aurait été inhumé dans une fosse près de Koléa (p. 234).

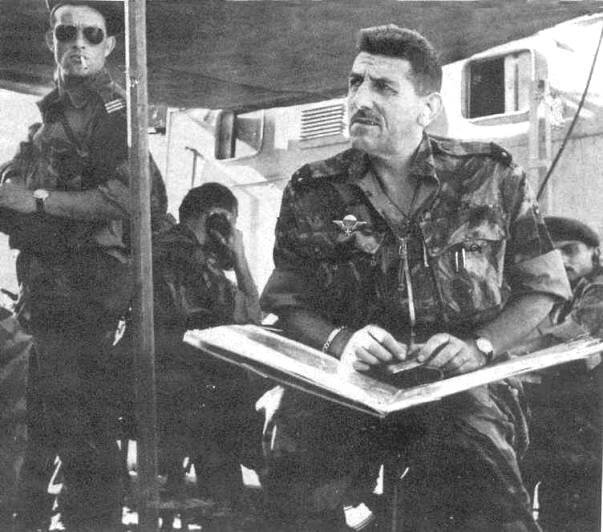

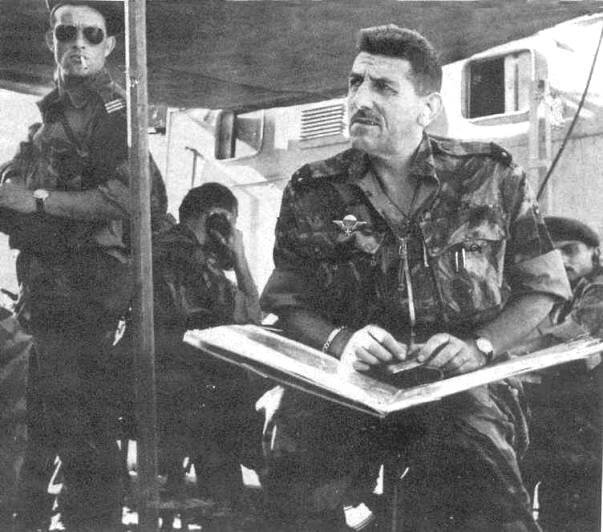

Massu en 1957, et le capitaine Graziani

Pourquoi Massu et Aussaresses en voulaient-ils

aux communistes ?

Les révélations d’Aussaresses et son cynisme déstabilisèrent quelque peu ceux qui, pendant des décennies avaient adhéré à la thèse (en fait l’hypothèse) qu’Audin était mort sous la torture. Ainsi Josette Audin déclara-t-elle que le général avait toujours menti et que ses confessions n’étaient qu’un mensonge de plus. Pourtant, si l’on avait pris le récit d’Aussaresses au pied de la lettre, l’Affaire Audin serait devenue instantanément une affaire d’État, c’est-à-dire tout autre chose qu’un simple «accident» possible.

Aussaresses ne peut cependant être tenu pour un témoin fiable et, de fait, en l’état actuel des choses, ses révélations n’ont fait que nourrir une nouvelle supposition. Pourtant, deux points sont à retenir : le général n’avait aucun intérêt à briser l’omerta régnant dans son milieu. L’institution n’avait rien à y gagner non plus. C’est pourquoi, le témoignage d’Aussaresses ne saurait être écarté d’un revers de main ; il voulait faire des révélations.

La Présidence s’est donc vue contrainte d’écrire : «torturé puis exécuté ou torturé à mort» pour décrire le sort de Maurice Audin. Ajoutons que la version d’Aussaresses a été sensiblement confortée par l’interview d’un des membres de l’équipe spéciale, le sergent M… [29] Celui-ci libéré de son serment de ne rien dire (par Aussaresses) s’est en effet confié à l’infatigable J-C. Deniau. Celui-ci, l’a interrogé dans le midi de la France. M… a confirmé avoir participé à des exécutions sommaires dont, apparemment, celle dont nous parlons (pages 238 et 239).

Deniau se rendit ensuite en Algérie pour y photographier un lieu possible d’inhumation de la dépouille d’Audin entre Baraki et Sidi-Moussa. M… prétendit formellement reconnaître le lieu sur la base d’une photo prise par le journaliste et transmise sur l’IPhone de l’intéressé. Ceci, 50 ans après les faits, peut néanmoins laisser sceptique. Les autorités algériennes n’ont donné aucune suite à cette recherche journalistique hors de pair.

Mais la question qui se pose à présent est celle-ci : pourquoi Aussaresses et Massu ont-ils pris la responsabilité de faire exécuter Audin qui n’était au fond qu’un militant assez ordinaire même si son appartenance à l’Université le rendait, de fait, important ?

Plusieurs éléments doivent être pris en compte :

1/ Nous sommes en pleine guerre froide. Militaires et services spéciaux sont massivement formés dans un anticommunisme très solide. Les crimes du régime soviétique, son «abjection totalitaire» comme l’écrivit Camus, suffisent d’ailleurs à nourrir cet état d’esprit. La défaite en Indochine l’a considérablement conforté. Pour les paras, le Parti Communiste Algérien est le «petit frère» du Vietminh et de l’Armée rouge. La pensée anticommuniste, en ce temps-là, est florissante. L’agression soviétique contre la Hongrie l’a renforcée de plus belle.

2/ En outre, Massu et Aussaresses, au moins en les premiers temps, sont convaincus que le FLN, n’a pas les moyens de fabriquer des bombes et que celles-ci sont l’œuvre de chimistes communistes. Ils ont raison, dans le sens que les deux principaux, Arbib et Timsit ont des opinions communistes. (Il y a aussi dans le FLN un chimiste non communiste, Taleb Abderahmane). Mais en fait, Arbib et Timsit sont d’ex-membres du PCA, en nette rupture de ban avec cette organisation qu’ils jugent trop modérée. Ils travaillent donc, dans le FLN, sous les ordres de Yacef Saadi.

Le PCA, en tant que tel, n’est pas impliqué dans l’activité des poseurs de bombes [30], et, c’est encore plus le cas d’Audin, qui pratique seulement l’hébergement.

3/ Dans ce contexte on peut penser que Massu et Aussaresses ont surestimé le rôle des communistes. Massu est exaspéré par la diffusion, dans les ranges du contingent, d’une feuille de propagande appelée La Voix du Soldat. Le commandant de la 10e DP fait une fixation là-dessus. Les deux officiers sont persuadés que cette publication est l’œuvre de ce qu’Aussaresses appellera, dans ses livres et dans ses entretiens avec Deniau, Le Service Action du PCA. [31]

L’expression peut faire sourire mais elle renvoie à une certaine réalité. Au temps de la guerre froide, chaque parti communiste possédait en son sein, un noyau dur. Formés à la clandestinité, un groupe de militants triés sur le volet, prenait les commandes, s’il arrivait que le Parti soit interdit et soumis à la répression. Quelles que soient les vicissitudes de la situation politique, dans un pays donné, cette structure devait survivre et maintenir le communisme dans toutes les tempêtes, prêt à renaître dès que la situation s’améliorerait.

Ceci est la théorie. Dans la pratique, beaucoup dépend de l’enracinement du parti dans le pays, de son audience, et, bien sûr des qualités de ceux qui forment le noyau dur. Or, le problème du PCA, comme je l’ai montré dans un livre [32], est d’être toujours resté un corps étranger à l’Algérie. Le marxisme, l’inconditionnalité envers la politique soviétique n’ont jamais vraiment pris racine, dans ce sol tout à la fois méditerranéen et musulman. Par comparaison, si le PCF, le tuteur du PCA, a pu réussir à se maintenir durant les tempêtes de la Seconde Guerre mondiale, c’est précisément parce qu’en France, il était fortement implanté.

Pourtant, un épisode spécifique a pu égarer les parachutistes et leur chef. Une des manières de protéger le Parti des ouragans consistait à exfiltrer son Secrétaire Général vers l’URSS. Comme si en préservant la tête, on était sûr que le corps finirait par renaître. C’est très exactement ce que fit le PCF en 1940. Maurice Thorez déserta l’Armée Française où il avait été mobilisé et, quittant Chauny où il était affecté, il gagna Moscou par une filière ultrasecrète. On apprendra donc, sans surprise, que le PCA avait agi semblablement. En septembre 1956 selon Nathalie Funès[ 33], le secrétaire général Larbi Bouhali fut exfiltré d’Alger vers les pays de l’Est-européen (Voir aussi J-C. Deniau op. cit. page 190).

Or, qui a mis l’opération au point et l’a dirigée, en personne ? Maurice Audin. Massu et Aussaresses ne l’ignorent pas et pour eux aucun doute n’est alors possible : le mathématicien fait partie du noyau dur du PCA, celui qui doit résister à tous les assauts, à toutes les répressions, à toutes les tornades.

Aussaresses m’expliqua ceci lors d’une conversation au Cercle Militaire : ils étaient sûrs d’avoir mis la main sur l’appareil secret. (Avec moi, il ne l’appelait pas le Service Action des communistes, mais le noyau dur). Caballero, Hadjadj, Alleg en faisaient partie. Compte tenu de la fixation de Massu sur la feuille clandestine, La Voix du Soldat, ils entreprirent de faire avouer, aux deux derniers, la cachette d’André Moine qui, dans leur esprit, était le responsable [34] de la publication. Ce Moine était le tuteur clandestin du PCA. Il agissait pour le compte du PCF qui continuait d’apporter son «aide fraternelle» au Parti algérien. Moine était métropolitain et un militant très important du «grand frère» français. L’arrêter était devenu obsessionnel pour le général, chef de la 10e D.P. En vain, Aussaresses chercha-t-il à objecter que le cloisonnement inhérent à la clandestinité (qu’il avait bien connu dans la Résistance), ne permettait pas d’être sûr qu’Audin connaissait la planque de Moine.

Ceci explique la multiplication des séances d’interrogatoire infligées à Audin, notamment, l’ultime, celle du 21 juin. Beaucoup pensèrent donc, - l’universitaire ayant disparu ensuite -, qu’elle avait été fatale. En fait, les choses se seraient passées autrement : il fut décidé de le supprimer. Massu et son acolyte s’étaient en effet persuadés que le mathématicien était «un gros poisson.»

Aussaresses ne nous a pas parlé d’Audin spécifiquement au cercle militaire, mais c’est une explication, simplement plausible, compte tenu de ce qu’il a dit ensuite à F. Beaugé et à J-C. Deniau. Et compte tenu de ce qu’a dit à ce dernier le sergent M… nous sommes devant une double hypothèse : Audin a pu mourir le 21 juin, lors d’un interrogatoire plus violent que les autres ou être «exécuté» par les gens d’Aussaresses. Ce dernier aurait décidé de lui faire subir le même sort qu’à Ben M’Hidi et qu’à Ali Boumendjel.

Qui pourrait trancher ce point ? Evidemment personne. Les survivants de cet épisode sont raréfiés à l’extrême.

Il reste à expliciter une dernière énigme : Audin a-t-il été confondu avec Alleg et tué à sa place ? À l’origine de ce qui n’est actuellement qu’une rumeur, voire au mieux, une nouvelle présomption, il y a le colonel Godard.

au centre, Henri Alleg au journal Alger Républicain

Audin fut-il pris pour Alleg ?

À l’issue de la guerre d’Algérie, ce colonel, qui la termina comme un des chefs de l’Organisation [35] Armée Secrète (OAS), remis à la Hoover Institution ses archives personnelles. Elles sont consultables à la bibliothèque de l’Université Stanford en Californie. Différentes personnes y ont eu accès ces dernières années. Sur une feuille par ses soins rédigée, Godard écrivit ceci [36] :

«Je suis prêt, à ce sujet, à répondre à toutes les questions qu’on voudra bien me poser, un jour, et je suis sûr que Massu n’en posera aucune. J’ai moi-même affirmé à Guillaumat (alors Ministre de la Défense. NDLA) en décembre 1959 que C… n’ était pas le meurtrier d’Audin. Mais quand on sait, comme moi et comme Massu, qu’Audin a été victime d’une «erreur» d’identité, confusion avec Alleg, l’agent d’exécution étant…»

Pris à la lettre ce texte peut paraître peu crédible. Comment commettre une erreur d’identité entre Alleg et Audin qui ne se ressemblaient guère ?

On pourrait arguer que dans l’effervescence du moment, voire dans une certaine pagaïe, les exécuteurs ont pu prendre un prisonnier pour un autre. J-C. Deniau posa directement la question à Aussaresses. Celui-ci répondit négativement (pages 231 et seq. op. cit.).

Aussaresses écrit également dans Services Spéciaux (op. cit. page 153) «Il était rare que les personnes interrogées la nuit se trouvent encore vivantes au petit matin. Qu’ils aient parlé ou pas, ils étaient généralement neutralisés» (sic).

Alors, quoi ?

Le flot de personnes à «neutraliser» pouvait être assez considérable. Comment écarter l’hypothèse d’une erreur ? Nous en sommes réduits aux conjectures.

Aussaresses a pu avoir un choix à opérer dans la liquidation possible de deux militants : Audin et Alleg. À raisonner froidement, il eût pu considérer le second comme plus important que le premier. Si les deux chefs militaires n’avaient tenu compte que de la «nocivité alléguée» de leurs deux prisonniers, Alleg pouvait sembler plus dangereux. Mais Alleg, tout communiste qu’il était, était un journaliste ; la profession n’eût- elle pas réagi avec indignation et pas seulement en France [37] ?

On pourrait ainsi enchaîner les hypothèses. Nous ne saurons sans doute jamais si, comment et pourquoi exactement Audin fut «liquidé». Le sergent M… qui admet y avoir été mêlé ignore lui-même les motivations de ceux qui étaient ses chefs et lui donnèrent des ordres.

Le général Aussaresses écrit seulement que Massu en voulait à Audin de n’avoir pas révélé la cachette d’André Moine. La connaissait-il vraiment ? «Il a payé pour tout le monde» dira-t-il sobrement à Deniau[38].

En définitive, on pourra s’étonner de l’acharnement des deux officiers contre le PCA qui n’était qu’un groupuscule. Leur perspective fut-elle faussée par la guerre d’Indochine ? Par l’horreur qu’inspirait la politique soviétique en Hongrie ? Ont-ils gravement surestimé l’influence des communistes algériens dans le conflit en cours ? Peut-être.

N’oublions pas aussi qu’un groupe de communistes dirigé par le nommé Briki Yahia [39] avait, le 6 octobre 1956, organisé un attentat ciblé contre le général Massu, qui faillit réussir. Certes, ce groupe était intégré aux rangs du FLN et agissait sous la direction d’un adjoint de Yacef Saadi [40]. L’appartenance antérieure de Briki au PCA a pu influencer le général.

En mettant en exergue la double hypothèse qui ouvre la déclaration du 13 septembre 2018, la Présidence de la République a eu raison de souligner que l’Affaire Audin demeure une «zone d’ombre». L’Histoire en regorge. Sauf découverte de pièces nouvelles, sauf progrès inouï des techniques scientifiques, sauf découverte des restes du mathématicien, sauf apparition d’aveux posthumes authentifiés, sauf… On pourrait égrener ainsi tant d’autres suppositions.

En conclusion, si l’on peut dire, nous estimons que l’Affaire Audin est devenue le Mystère Audin, puisque, d’une certaine façon, le fin mot de l’histoire nous échappera, sans doute, toujours.

Jean Monneret

13 septembre 2018, Josette Audin et le président Macron

[1] Maurice Audin fut arrêté par des militaires français car il soutenait l’action clandestine du parti communiste. Censé s’être évadé ensuite il est porté disparu et présumé décédé. La Présidence française l’a déclaré mort après tortures ou assassiné.

[2] Sur ce point le texte de la Présidence est doublement erroné : l’arrestation suivie de la détention ne constitue en aucune façon un système spécial, c’est une pratique ordinaire en matière criminelle. Le texte est ici mal rédigé. En outre, des Pouvoirs Spéciaux ne furent pas confiés aux Forces Armées mais aux gouvernements de l’époque, et, tous ceux qui se succédèrent en usèrent. Ce sont les hommes politiques qui portent la responsabilité de cet usage.

[3] Un livre entier ne suffirait pas pour raconter l’ensemble des procès liés à cette affaire qui suivirent la première plainte pour homicide de Madame Audin. P. Vidal-Naquet l’a fait dans son style militant. Chronique d’un déni de justice. Ed. de Minuit.

[4] Voir Le Monde du 4 décembre 1959, entre autres.

[5] Ce que le chef FLN du réseau bombes Yacef Saadi ne pouvait ignorer. Nathalie Funès a tort, selon nous, d’écrire dans son livre Le Camp de Lodi qu’il s’agissait de la jeunesse dorée d’Alger. Ce qui du reste n’eût rien changé à l’horreur de l’acte perpétré. Un attentat du FLN tout aussi sanglant avait eu lieu une semaine avant.

[6] Sur tous ces points, voir notre ouvrage L’Histoire cachée du Parti Communiste Algérien. Ed. Via Romana.

[7] Voir plus loin, les raisons pour lesquelles Massu et Aussaresses surestimaient le rôle des communistes et d’Audin en particulier.

[8] Avant l’interdiction du PCA qui remonte à la fin de 1955, Henri Alleg était responsable de la presse communiste en Algérie.

[9] Directeur de Cabinet de Robert Lacoste.

[10] Considérant que son mari n’avait pu s’évader. Elle demandait donc où il était et dans quel état.

[11] Jean Reliquet pour sa part évoqua dans un rapport à son ministre deux hypothèses en lesquelles il refusa de choisir : soit Audin évadé se cache dans un refuge discret ou un maquis, soit l’évasion ne serait qu’un simulacre organisé en vue de couvrir un décès…. après tortures. Il jugeait aussi la version des militaires peu vraisemblable : Pierre Vidal-Naquet L’Affaire Audin page. 26 op. cit.

[12] Créé en novembre 1957.

[13] En décembre 1959, Madame Audin avait donné une interview à l’hebdomadaire communiste France Nouvelle dont l’essentiel fut repris dans Le Monde du 4 décembre précisément. Les accusations de Madame Audin furent reprises dans un communiqué du Comité Audin qui citait, en toutes lettres, les noms des militaires l’interrogeant. L’un d’eux était accusé de l’avoir étranglé.

[14] Manifold : cahier ou carnet avec des papiers carbone permettant des copies. Paul Aussaresses y a fait souvent allusion par écrit comme dans de multiples conversations privées. On ignore où se trouve l’objet.

[15] Voici la phrase : « Ceux qui, dans la lignée de Pierre Vidal-Naquet ont enquêté sur l’affaire – historiens, journalistes, documentaristes, etc. – ont minutieusement recoupé les témoignages, les documents, les vraisemblances (sic) pour établir un faisceau d’indices concordants ».

[17] Abréviation de générateur électrique.

[18] Edouard Claparède né en 1873 et mort en 1940 à Genève était neurologue. Il a étudié avec soin les mécanismes du témoignage.

[19] Voir N. Funès Le camp de Lodi. Ed. Stock. pages 124-125,128.

[20] En revanche, le médecin est peut-être plus fondé à dire que dans son état physique, il n’aurait pas pu d’évader.

[21] P. Vidal-Naquet. op. cit. pages 144 et 145.

[22] Dans l’organigramme, Trinquier était l’adjoint de Massu, chargé de surveiller la population civile. Il avait fait un travail de vérification de la population d’Alger comparable, paraît-il, à ce qu’avait fait Napoléon en Rhénanie.

[23] Paul Aussaresses. Je n’ai pas tout dit (Entretiens avec Jean-Charles Deniau. Editions du Rocher. 2008).

[24] Une mine dans le constantinois où les ouvriers européens et les musulmans vivaient côte à côte. La plupart des européens étaient syndiqués à la CGT. Bénéficiant des lois qui s’exerçaient en France dans le secteur minier, El Halia était en Algérie un endroit socialement avancé.

[25] Services Spéciaux Algérie. Editions Perrin. 2001.

La vérité sur la mort de Maurice Audin. Ed. Equateurs. Documents 2014.

[26] Ali Boumendjel était avocat et militant indépendantiste. Il faisait la liaison entre l’ancien parti de F. Abbas, l’UDMA, et, le FLN. Ben M’Hidi était le plus haut responsable du FLN présent dans la casbah d’Alger pendant le Bataille du même nom. Il fut exécuté sans jugement. Bizarrement, les militaires français lui présentèrent les armes, car, ils avaient été impressionnés par sa forte personnalité.

[27] Voir https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/12/04/les-aveux-du-general-Aussaresses.

[28]Il l’admit par écrit ; voir ibidem p. 248.

[29] Qui dans la mise en scène de l’évasion se trouvait également dans la jeep dont Audin était censé s’être évadé.

[30] Plus tard, les époux Guerroudj et Fernand Iveton, communistes intégrés au FLN manièrent des bombes. Ils avaient rallié individuellement les réseaux nationalistes conformément à l’accord passé avec le PCA. Voir J.L. Einaudi. L’Affaire Iveton. Pour l’exemple et Jacques Jurquet Les années de feu. L’Harmattan.

[31] Le Service Action existait dans l’Armée française. Phénomène classique : Aussaresses interprète la réalité à partir d’une autre réalité qui lui est familière.

[32] Voir mon ouvrage L’Histoire cachée du Parti Communiste Algérien. Ed. Via Romana.

[33] N. Funès. Le camp de Lodi. Ed. Stock pages 122/123. Toutefois le récit que l’on a fait à Madame Funès est peu crédible relativement au mode opératoire. Audin et ses deux comparses auraient enivré les marins du cargo qui transporta le chef communiste.

[34] Ce qui était exact, mais, un autre militant spécial du PCF, nommé Sépcélévitius s’en occupait aussi. Haut cadre clandestin dudit PCF, il avait largement contribué à monter l’opération La Voix du Soldat. Arrêté, interrogé et condamné, il réussit néanmoins à camoufler jusqu’au bout sa véritable identité.

[35] Yves Godard, 1929-1974 fut un grand résistant. Il est enterré au Plateau des Glières. Il n’a pas pris part à la Bataille d’Alger, car, il estimait que l’Armée n’était pas faite pour un travail de police.

[36] Le colonel Godard écrivit un livre Les Paras dans la ville. Ed. Fayard 1972, dans lequel il n’évoque pas ce point. Il en parla à Yves Courrière qui le mentionna dans Le Temps des Léopards. Fayard 1969.

[37] Deux facteurs importants dans l’Affaire Audin furent la ténacité et le courage hors du commun de Madame Josette Audin, ce que personne ne pouvait prévoir.

[38] J-C. Deniau. op. cit. p. 232.

[39] Voir Jacques Jurquet. Les années de feu. op. cit. et Jacques Massu.op.cit. .page 26.

[40] Yacef Saadi dirigeait la Zone Autonome du FLN. L’adjoint en question s’appelait Bouchafa.

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)