guerre d'Algérie : la raison d'État occulte toujours les morts et les disparus (Michel Renard)

Guerre d'Algérie : la raison d'État

occulte toujours les morts et les disparus

Michel RENARD

En prenant position, le 13 septembre dernier, sur la «disparition» du mathématicien Maurice Audin en juin 1957, le président Macron n’a rien apporté à la connaissance historique. Nous n’en savons pas plus, après cette reconnaissance par l’État d’une «injustice», qu’avant.

La douleur de Josette Audin, veuve du disparu, et de ses enfants en a peut-être reçu du réconfort : voir admise la responsabilité de l’État dans la mort du communiste Maurice Audin répondait à leurs vœux obstinés depuis de nombreuses années.

Mais cet acte symbolique vise au-delà. Il est aveu d’un dispositif politique qui a marqué négativement l’histoire nationale sous la IV République : «si sa mort est en dernier ressort le fait de quelques-uns, elle a néanmoins été rendue possible par un système légalement institué : le système «arrestation-détention» mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux qui avaient été confiés par voie légale aux forces armées à cette période», a déclaré Emmanuel Macron.

Moins que l’armée qui a exécuté, ce sont donc les politiques qui portent la responsabilité première. Et ici, une très large majorité de députés qui avait voté les «pouvoirs spéciaux» le 12 mars 1956 : socialistes, communistes (sauf 6 qui n’ont pas pris part au vote), radicaux et MRP. Seuls les poujadistes, Le Pen et quelques autres ont voté contre. Au total, 455 voix contre 78. À s’en tenir au «système légal» pointé par le président de la République, c’est bien le corps politique national qui a ouvert l’engrenage conduisant à la mort de Maurice Audin.

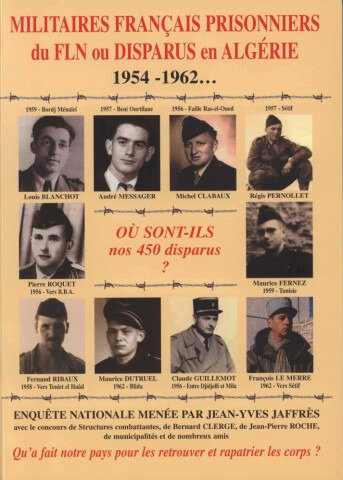

Ce qui choque dans la politique mémorielle de Macron à l’égard de cette guerre, c’est sa partialité systématique… surtout venant après la qualification, le 14 février 2017, de «crime contre l’humanité» attribuée par lui à la présence française en Algérie. Car les «injustices» et morts occultées ne manquent pas au cours de la séquence 1954-1962. Et puisque le communiqué de l’Élysée affirme «encourager le travail historique sur tous les disparus de la guerre d’Algérie, français et algériens, civils et militaires», aidons le président Macron à ouvrir les dossiers.

Pour les historiens, les morts restées mystérieuses depuis soixante ans, côté français comme côté algérien, n’ont jamais été taboues. Les investigations et les témoignages se sont multipliés.

Avec pour auteurs, à côté de Guy Pervillé de l’université de Toulouse, surtout des historiens extérieurs à l’enseignement universitaire comme Jean Monneret, Jean-Jacques Jordi, Roger Vétillard, le général Maurice Faivre, Grégor Mathias ou Guillaume Zeller, sans oublier les enquêtes persévérantes des militants du Cercle algérianiste et autres associations de Pieds-Noirs.

Mais nombre d’épisodes comme les assassinats de civils par le FLN, la fusillade de la rue d’Isly en mars 1962, les exactions des «barbouzes» contre l’OAS, l’inaction face aux disparus d’Oran à l’été 1962 ou le sort des harkis, restent plombés au regard des vérités d’État.

Les morts de la rue d’Isly

Le 26 mars 1962, sept jours après la «fin» officielle de la guerre, les civils algérois venus manifester pacifiquement contre le bouclage du quartier de Bab-el-Oued, subissent les tirs délibérés et sans sommation d’un bataillon du 4e régiment de tirailleurs algériens. On compte 46 morts selon le bilan officiel mais 82 selon la contre-enquête du journaliste Jean-Pax Meffret (Bastien-Thiry : jusqu’au bout l’Algérie française, 2003).

Aucun fait probant n’autorise à envisager une provocation de l’OAS. La responsabilité du massacre incombe à l’autorité française, tutrice de l’ordre public selon les accords d’Évian.

Et nommément à trois personnages : le général Ailleret, commandant supérieur des forces en Algérie ; le préfet de police Vitalis Cros, qui disposait de moyens militaires placés sous les ordres du général Capodanno ; Christian Fouchet, haut-commissaire.

Ce dernier, selon Jean Mauriac, aurait livré cette confidence : «J’en ai voulu au Général de m’avoir limogé au lendemain de mai 1968. C’était une faute politique. Il m’a reproché de ne pas avoir maintenu l’ordre : Vous n’avez pas osé faire tirer. J’aurais osé s’il l’avait fallu, lui-ai-je répondu : Souvenez-vous de l’Algérie, de la rue d’Isly. Là, j’ai osé et je ne le regrette pas, parce qu’il fallait montrer que l’armée n’était pas complice de la population algéroise» (L'après-De Gaulle : notes confidentielles, 1969-1989, 2006, p. 41).

Dès 1972, le journaliste Jean Lacouture avait mis en cause la méthode des militaires : «Ailleret et Capodanno savent pourtant que toutes les troupes ne sont pas prêtes à de telles tâches, qui exigent autant de sang-froid que de discernement. Quand il a été question, quelques jours plus tôt, de faire appel au 4e régiment de tirailleurs algériens (RTA), son chef, le colonel Goubard, a mis en garde les généraux : c’est une excellente troupe au combat mais composée de paysans naïfs qui risquent de perdre la tête dans la fournaise d’Alger. Le général Ailleret acquiesce et donne l’ordre par écrit de ne pas engager le 4e RTA dans une telle affaire : cet ordre ne devait jamais être transmis» (Le Monde, 25 mars 1972).

Benjamin Stora a livré la suite : «L’ordre n’est pas transmis, et c’est le lieutenant Ouchène Daoud qui se retrouve responsable sur place. Quoi qu’il en soit, les consignes venues de Paris, et plus précisément de l’Élysée, étaient nettes : ne pas céder à l’émeute. Lorsque Ouchène Daoud et ses supérieurs demandent dans quelles conditions ils pourraient, le cas échéant, faire usage de leurs armes, au siège de la Xe région militaire, on leur répond : "Si les manifestants insistent, ouvrez le feu". Mais, comme au temps de la "bataille d’Alger" en 1957, nul ne voudra confirmer cet ordre par écrit» (La gangrène et l’oubli, 1991, p. 107).

L’enquête judiciaire fut bâclée. Les résultats de l’enquête policière du commissaire Pierre Pottier n’ont pas été rendus publics. L’armée s’est opposée à toute audition ainsi qu’à la communication du dispositif des unités engagées. Aucune commission d’enquête, parlementaire ou autre, n’a jamais été diligentée.

Un Livre blanc constitué de témoignages directs réunis par le grand arabisant Philippe Marçais, député d’Alger, fut édité dès 1962 ; ouvrage interdit et republié sous le titre Livre interdit en 1991. Deux Européennes d’Alger, Francine Dessaigne et Marie-Jeanne Rey, ont publié une étude accusatrice en 1994 : Un crime sans assassin. Un documentaire de Christophe Weber, conseillé par Jean-Jacques Jordi, a été diffusé sur France 3 en 2008 : Le massacre de la rue d’Isly. Le dossier a été repris par Jean Monneret dans Une ténébreuse affaire: la fusillade du 26 mars 1962 à Alger (l'Harmattan, 2009). Mais rien n’y fait jusqu’à présent.

Pourquoi les fusillés de la rue d’Isly continueraient-ils de porter la marque infamante des vaincus de l’histoire ? Il est largement temps de leur rendre justice. Même s’il est plus embarrassant de se confronter à l’ombre tutélaire du général De Gaulle qu’aux politiciens de la IV République. Même si une certaine rhétorique anticoloniale risque d’y laisser des plumes.

victime de la fusillade, rue d'Isly, 26 mars 1962

Un silence d’État

«De tous les événements liés à la guerre d’Algérie, aucun n’a subi une occultation aussi complète que le massacre subi à Oran, le 5 juillet 1962, soit quelques mois après les accords d’Évian, par une partie de la population européenne de la ville», écrit Guy Pervillé : «en quelques heures, 700 personnes ont été tuées ou ont disparu sans laisser de trace» (Oran, 5 juillet 1962, leçon d’histoire sur un massacre, Vendémiaire, 2014).

La tragédie d’Oran s’inscrit dans une phase au cours de laquelle le FLN, plus ou moins contraint par le cessez-le-feu de cesser les opérations proprement militaires, se livre à des enlèvements d’Européens aux abords des quartiers musulmans des grandes villes d’Algérie et jusque dans le bled. Entre le 19 mars et le 31 décembre 1962, il y a eu 3019 personnes enlevées dont les deux tiers ne sont jamais réapparues, selon Jean Monneret (La tragédie dissimulée : Oran, 5 juillet 1962, Michalon, 2006) qui, aujourd’hui évalue ce chiffre à plus de 3500.

Jean-Jacques Jordi relève que c’est Alger le département qui compte le plus de disparus (40%) contre Oran (35%) ; et que 86% des enlèvements ont eu lieu entre le 19 mars et la fin septembre (Un silence d’État. Les disparus civils européens de la guerre d’Algérie, Soteca, 2011). Le même auteur parle de silence d’États au pluriel en soulignant que si la France commence à lever le secret – mais à quand la reconnaissance officielle ? – l’Algérie a «manié un déni total de ces exactions, considérant les assassins comme des justiciers».

À Oran, les Européens ont subi assassinats et enlèvements ce 5 juillet 1962. Le Journal d’un prêtre en Algérie. Oran, 1961-1962, du père Michel de Laparre a consigné des témoignages abominables. À la date du 7 juillet, il écrit : «On a vu des Mauresques éventrer des femmes dans des magasins, leur arracher les yeux et leur couper les seins. C’était un beau carnage. Les Arabes raflaient les hommes par camions entiers "pour contrôle" et consultaient à chaque nom les listes de l’OAS. Beaucoup d’hommes ont été ainsi abattus sur place ou fusillés au commissariat central» (cité par Guy Pervillé, Leçon d’histoire…).

La grande majorité des enlèvements s’est conclue par la disparition, laissant les familles avec un drame épouvantable jamais clos.

Les mobiles de ce nouveau terrorisme sont divers : crapuleux, représailles contre l’OAS, volonté d’épouvanter les Européens pour les pousser à l’exode. Mais un autre historien, Grégor Mathias, a en étudié un aspect particulièrement terrifiant : les détenus ont été soumis à des prélèvements sanguins forcés, pour guérir les Algériens blessés, à Alger (quartier de Beau-Fraisier au nord-ouest de la Casbah), Oran, Mostaganem, Tlemcen et en Kabylie. Grégor Mathias multiplie les références et cite même un document militaire portant le n° SP.87.581/AFN du 13 juillet 1962, rédigé par le colonel Vaillant, chef de corps du 1er régiment étranger d’infanterie.

Le document cite notamment la lettre d’un militaire à son frère relatant qu’il a été enlevé le 8 mai sur la plage des Sablettes à Arzew, à 30 km d’Oran : «La lettre manuscrite de deux pages donne trois types d’informations : les conditions très précises de détention, la description des procédures de prélèvements sanguins, et la manière dont il va procéder pour envoyer la lettre» (Grégor Mathias, Les vampires à la fin de la guerre d’Algérie. Mythe ou réalité ? Michalon, 2014). Ce document a été livré par le légionnaire, Jorge Saavedra, fils d’un ambassadeur chilien, travaillant à la Sécurité militaire et chargé de détruire une partie des archives lors de l’évacuation de la Légion étrangère de Sidi Bel Abbès en Oranie.

Jean-Jacques Jordi présente également des documents d’archives prouvant «qu’une grande partie des enlevés, encore disparus de nos jours, ont été torturés. Les enlevés dont les corps étaient retrouvés portaient très souvent des traces de sévices et de torture». Il ajoute que «le 21 avril 1962, des gendarmes d’Oran en patrouille découvrent "quatre Européens entièrement dévêtus, la peau collée aux os et complètement vidés de leur sang". Ces personnes n’ont pas été égorgées mais vidées de leur sang de manière chirurgicale !» (Un silence d’État, p. 106-107). La gendarmerie d’Arcole, en Oranie, enregistre l’enlèvement de nombreux européens en avril 1962 motivé par deux buts : vérifier si la personne appartient ou non à l’OAS ; collecter du sang au profit des hôpitaux du FLN installés dans l’agglomération d’Oran.

Le plus scandaleux est que ces infâmes exactions se sont déroulées dans des villes où l’armée française était toujours présente et capable d’intervenir. À Oran, par exemple, 15 000 militaires environ se trouvaient en garnison.

Mais les Français n’ont pas été protégés. Et la responsabilité en incombe au pouvoir politique au plus haut niveau. Dans ses mémoires, Pierre Pflimlin, rapporte qu’en conseil des ministres, à la question de Louis Jacquinot, ministre d’État, de savoir si les Français pourraient bénéficier de la protection de l’armée française après l’indépendance, De Gaulle a répondu : «Il n'en est pas question. Après l'autodétermination, le maintien de l'ordre public sera l'affaire du gouvernement algérien et ne sera plus le nôtre. Les Français n'auront qu'à se débrouiller avec le gouvernement» (De Gaulle, Éric Roussel, 2008).

Il y a bien eu faillite d’État. Le nombre de disparus de 1955 à mars 1962, en période de guerre, est de 330 personnes. Mais du 19 mars au 31 décembre 1962, période de «paix» et d’indépendance, on compte 1850 disparus. Alors que les accords d’Évian devaient assurer la sécurité de tous les éléments de la population, on a consenti à un terrorisme causant cinq fois plus d’enlèvements d’Européens que durant les années de guerre. Pour caractériser cette discordance chronologique, Jean-Jacques Jordi a recours au terme d’«épuration ethnique» : un climat de terreur a été entretenu pour aboutir au départ des indésirables dans la nouvelle nation algérienne.

Il faut signaler l’action du lieutenant français Rabah Kheliff qui, à Oran, a agi selon sa conscience et, transgressant les ordres (il a été sanctionné ensuite par le général Katz), a fait libérer des dizaines de prisonniers d’une section ALN devant la préfecture. Mais, pour l’essentiel, la France est restée l’arme au pied, négligeant le secours à ses citoyens.

La vérité sur le terrible été 1962 vient bousculer la bonne conscience anticoloniale et les schémas des livres d’histoire de nos écoles : «La faiblesse de la France devant les exigences de l’Exécutif provisoire algérien, puis de Ben Bella, jette une ombre singulière sur le souci de grandeur nationale que l’on prête à Charles de Gaulle. Peut-on nier que la France avait les moyens d’effectuer un retrait d’Algérie plus digne ?» écrit Guillaume Zeller (Oran, 5 juillet 1962, un massacre oublié, Tallandier, 2016).

Ne serait-il pas légitime de déployer, pour ces centaines de morts et de disparus, l’arsenal d’élucidation et de reconnaissance de l’État qu’on a accordé au disparu Maurice Audin ?

Michel Renard

directeur éditorial du site Études Coloniales

article paru dans Marianne, 28 septembre 2018

Marianne, 28 septembre au 4 octobre 2018

les historiens de la guerre d'Algérie qui bousculent

la raison d'État et le légendaire anti-colonial

de gauche à droite et de haut en bas : Jean Monneret, Jean-Jacques Jordi, Guy Pervillé,

Grégor Mathias, Guillaume Zeller, le général Maurice Faivre

verso de couverture du livre de Jean-Jacques Jordi

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)